Évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques

Juin 2015

Numéro du projet : 1570-7/14091

Format PDF (1 401 Ko, 111 pages)

Table des matières

- Liste des sigles et acronymes

- Sommaire

- Réponse de la direction et plan d’action

- 1. Introduction

- 2. Méthode d’évaluation

- 3. Constatations de l’évaluation – Pertinence

- 4. Conclusions et recommandations

- Annexe A – Programmes complémentaires du gouvernement et possibilités d’aller chercher d’autres fonds pour obtenir de meilleurs résultats

- Annexe B : Activités de recherche universitaire connexes

- Annexe C : Coûts et avantages des technologies liées à l’énergie renouvelable

Liste des sigles et acronymes

| AADNC |

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |

|---|---|

| CEMRE |

Comité de l’évaluation, de la mesure du rendement et de l’examen |

| DGEMRE |

Direction générale de l’évaluation, de la mesure du rendement et de l’examen |

| DGIC |

Direction générale des infrastructures communautaires, AADNC |

| GES |

Gaz à effet de serre |

| kW |

Kilowatt |

| Mt |

Mégatonne |

| MW |

Mégawatt |

| SCREA |

Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique |

Sommaire

La présente évaluation du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques (ci-après « le programme écoÉNERGIE ») a été réalisée conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor et à temps pour être prise en considération pour le renouvellement du programme en 2014-2015. L'évaluation complète celle de 2010 concernant l'incidence du programme, et examine la pertinence du programme écoÉNERGIE (besoin continu) ainsi que son rendement (efficacité, économie, conception et exécution du programme) pour la période allant d'avril 2011 à décembre 2014. Elle a été réalisée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).

Le programme écoÉNERGIE a été renouvelé en 2011, et a reçu 20 millions de dollars pendant cinq ans (2011-2012 à 2015-2016). Il appuie les collectivités autochtones et nordiques dans le but de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en finançant l'intégration de technologies éprouvées en matière d'énergie renouvelable, comme la récupération de la chaleur résiduelle, la biomasse, l'énergie géothermique, éolienne et solaire et les petites centrales hydroélectriques. Le programme comprend deux volets de soutien financier, y compris :

- Volet A : Financement pour appuyer les études de faisabilité sur des projets plus vastes d'énergie renouvelable (jusqu'à 250 000 $ pour les projets qui permettent d'abaisser les émissions de GES de plus de 4 000 tonnes durant leur cycle de vie du projet).

- Volet B : Financement pour appuyer la conception et la réalisation de projets d'énergie renouvelable intégrés à des bâtiments communautaires nouveaux et existants (jusqu'à 100 000 $ par projet).

L'évaluation a généré 19 conclusions, six recommandations pour la gestion du programme et quatre éléments à prendre en considération pour l'équipe de la haute direction d'AADNC, représentée par des membres du Comité des Opérations.

Besoin du programme

Constatation no 1 : Le gouvernement du Canada a toujours besoin de réduire les émissions de GES.

Constatation no 2 : Il y a un besoin continu de financer les projets sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans les collectivités autochtones et nordiques qui : 1) remplacent les systèmes diesel; 2) abaissent les coûts élevés de l'énergie; et 3) appuient le développement économique.

Constatation no 3 : Des exemples à l'échelle internationale démontrent qu'un programme écoÉNERGIE axé sur les collectivités hors réseau et les collectivités nordiques reste nécessaire.

Harmonisation avec les rôles et les responsabilités

Constatation no 4 : Le programme écoÉNERGIE est conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, et plus particulièrement au mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

Recommandation no 1 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.

Recommandation no 2 : Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique.

Harmonisation avec les objectifs fédéraux, ministériels et communautaires

Constatation no 5: Le programme écoÉNERGIE cadre avec les priorités fédérales, avec les priorités d'AADNC, et avec les besoins et priorités des collectivités autochtones et nordiques.

Efficacité du programme

Constatation nº 6 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viables.

Constatation nº 7 : Le programme écoÉNERGIE donne les résultats attendus en matière de réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques.

Constatation no 8 : Le programme écoÉNERGIE atteint le résultat prévu, c'est-à-dire que les collectivités mettent en place une infrastructure communautaire qui respecte les exigences de santé et de sécurité et qui favorise la participation à l'économie.

Constatation no 9 : La conception fondée sur des propositions encourage un modèle de financement mené par les fournisseurs et non les collectivités ayant les besoins les plus grands.

Constatation no 10 : Même si l'harmonisation d'écoÉNERGIE avec les programmes existants d'AADNC, de Ressources naturelles Canada et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord est déjà amorcée, il est nécessaire que les partenaires améliorent la coordination de leurs investissements et de leur soutien en matière d'énergie renouvelable fournis aux collectivités autochtones et nordiques hors réseau.

Constatation no 11 : L'approche d'exécution centralisée des programmes de l'Administration centrale pourrait être améliorée en coordonnant l'élaboration et la mise en œuvre des projets ciblés avec le personnel régional de la Direction générale des infrastructures communautaires.

Constatation no 12 : Les volets A et B ont accordé du financement pour les études et les projets nécessaires; toutefois, il est possible de renoncer aux catégories de financement rigides et de passer au financement de la bonne étape sur l'ensemble des mesures de développement des énergies renouvelables qui favorisent le transfert des études aux infrastructures concrètes.

Constatation no 13 : Il est possible d'accroître les connaissances, la capacité et la confiance dont ont besoin les collectivités pour entreprendre des projets, en faisant la promotion d'initiatives de partage des connaissances et de mentorat.

Recommandation no 3 : Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants :

- examiner l'efficacité et l'intérêt de conserver les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets;

- examiner l'efficacité et l'intérêt de l'approche axée sur les propositions;

- développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants;

- appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et

- fournir un appui actif et approprié aux collectivités dans le cadre de l'évaluation et de la progression de projets potentiels d'énergie renouvelable et/ou d'efficacité.

Recommandation no 4 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les activités et les investissements par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique [SCREA]) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote.

Recommandation no 5 : Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE.

Considération no 1 pour le Comité des opérations : Le Ministère, en collaboration avec les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, étudie l'élaboration d'un système central de suivi de cinq ans pour déterminer les activités et les investissements dans toutes les collectivités autochtones et nordiques hors réseau pour augmenter la collaboration stratégique.

Considération no 2 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'une politique ministérielle en matière d'énergie durable qui :

- appuie la conception, la construction et la mise en œuvre des systèmes d'énergie renouvelable qui fournissent de l'énergie aux collectivités en vertu du mandat d'AADNC; et

- favorise le financement des projets d'infrastructure à petite échelle qui augmentent l'efficacité énergétique afin de diminuer la demande énergétique (c.-à-d. remplacer les fenêtres, les systèmes de chaudières, les matériaux isolants, etc.).

Considération no 3 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'élaboration d'un système d'organisation et de suivi des études de faisabilité et des documents de planification communautaire financés (p. ex. vérifications de la consommation d'énergie, plans des infrastructures, plans de gestion des urgences, études sur l'adaptation aux changements climatiques, plans communautaires globaux, etc.) afin de mieux conserver les travaux financés et d'appuyer les prochaines décisions concernant le développement de l'infrastructure. La Direction générale des politiques stratégiques, de la planification et de la recherche d'AADNC peut être en mesure de créer une telle base de données centralisée et d'en faire l'un de ses outils ministériels de recherche.

Efficience du programme

Constatation no 14 : En raison du processus interne d'approbation de projet, il arrive souvent que le financement soit fourni pendant les mauvaises saisons de construction.

Constatation no 15 : Le programme écoÉNERGIE a la possibilité d'améliorer sa stratégie de mesure du rendement pour faire le suivi de l'efficience du programme et pour cerner plus efficacement tous les projets d'énergie renouvelable d'AADNC.

Constatation no 16 : Il se peut que les objectifs de réduction des GES de certains projets ne se réalisent pas pleinement si la collectivité n'a pas prévu de plan d'exploitation et d'entretien des projets d'énergie renouvelable, une fois ceux-ci implantés.

Recommandation no 6 : Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère.

Économie du programme – coûts-avantages :

Constatation no 17 : La proportion des fonds du programme affectés au salaire et aux coûts de fonctionnement et d'entretien est en grande partie attribuable aux examens techniques et à l'expertise requise pour évaluer les propositions de projet, ainsi qu'à la nécessité de coordonner les fonds avec les autres ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Constatation no 18 : Bien que les grands systèmes d'énergie renouvelable puissent avoir des avantages considérables sur le plan environnemental et financier pour les collectivités, la production d'énergie diesel des scénarios de réseau électrique autonome demeure souvent l'approche la plus rentable.

Constatation n° 19 : Les projets qui intègrent la technologie d'énergie renouvelable dans les nouveaux projets de construction sont plus rentables par rapport au remplacement des anciens systèmes.

Considération no 4 pour le Comité des opérations : Le Ministère étudie l'établissement des partenariats avec les services publics pour créer un environnement favorable à la croissance de l'industrie de l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau.

Réponse de la direction et plan d’action

Titre du projet : Évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques

Nº du projet : 1570-7/14091

1. Réponse de la direction

Cette réponse de la direction, et le plan d'action qui l'accompagne, ont été élaborés pour mettre en œuvre les recommandations découlant de l'évaluation du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques, qui a été menée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen. Le programme en est à sa cinquième et dernière année d'activité (2015-2016). Le moment de cette évaluation cadre bien avec l'élaboration de programmes connexes futurs dont la mise en œuvre est envisagée au-delà de la date d'échéance du programme de mars 2016.

Dans l'ensemble, l'évaluation était positive et a confirmé la pertinence, l'efficacité et la valeur du programme. Plus précisément, écoÉNERGIE :

- cadre avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral, le mandat et les priorités d'AADNC, ainsi qu'avec les besoins et les priorités des collectivités autochtones et nordiques;

- donne le résultat attendu en matière d'élaboration et de réalisation de projets d'énergie renouvelable viable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les collectivités autochtones et nordiques; et

- répond au besoin manifeste et constant de financer les projets efficaces d'énergie renouvelable et d'énergie au sein des collectivités autochtones et nordiques.

L'évaluation a donné lieu à six recommandations visant à améliorer la conception et la prestation d'un futur programme. Toutes ont été acceptées par le programme et le plan d'action ci-joint indique des activités précises pour mettre en œuvre ces recommandations.

La première recommandation porte sur la réorientation du soutien financier uniquement pour les projets au sein des collectivités autochtones et nordiques hors réseau (c.-à-d. les collectivités faisant face aux plus grands enjeux énergétiques en raison de leur dépendance à l'égard du diesel). En ce qui concerne le financement des projets en 2015-2016, la priorité a été déjà accordée aux projets dans les collectivités nordiques (dans les territoires) et aux projets dans les collectivités hors réseau (celles qui ne sont pas branchées à un réseau électrique provincial ou régional).

Ce changement d'orientation signifie que le programme, en cas de renouvellement, ne serait plus offert pour appuyer les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités des Premières Nations vivant au sud du 60e parallèle qui sont branchées à un réseau. Par conséquent, et comme il l'indique la deuxième recommandation, le programme collaborera avec le Secteur des terres et du développement économique pour transférer les connaissances concernant les projets d'énergie renouvelable précédents, continus, et éventuels au sein des collectivités branchées à un réseau et vivant au sud du 60e parallèle.

De la même façon, le programme continuera aussi de travailler avec le Secteur des opérations régionales et le Secteur des terres et du développement économique pour se tenir au fait et accroître la coordination, et maximiser les résultats dans tous les investissements, en cas de renouvellement du programme.

Les autres recommandations portent principalement sur une plus vaste collaboration à l'extérieur d'AADNC et les améliorations au programme opérationnel, y compris le renforcement du soutien pour les collectivités ciblées. Elles sont prises en considération aux fins d'intégration dans le futur programme proposé.

Les mesures visant à mettre en œuvre ces recommandations se poursuivront au cours des 12 à 18 prochains mois, bien que, pour le moment, une décision sur les programmes futurs est toujours en attente. L'échéance du renouvellement du programme est floue et pourra avoir une incidence sur les dates prévues de mise en œuvre et d'achèvement indiquées dans le tableau cidessous. Le programme a prévu des ressources pour mettre en place les mesures de suivi définies, au besoin.

2. Plan d'action

| Recommandations | Mesures | Gestionnaire responsable (Titre/Secteur) |

Dates prévues de mise en œuvre et d’achèvement |

|---|---|---|---|

| 1. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE définisse clairement son créneau, en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a repéré des projets ciblés au sein des collectivités nordiques hors réseau qui pourraient constituer un élément central de tout programme de financement futur. |

Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |

a) Recommandation mise en œuvre en 2015-2016. La priorité du financement a été accordée aux projets dans les collectivités nordiques hors réseau. En cours pour les programmes futurs – décision en attente. |

| 2. Étant donné que le programme écoÉNERGIE met l'accent sur les collectivités hors réseau et nordiques, il est recommandé que le personnel du programme transmette au Secteur des terres et du développement économique (p. ex. au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques) les leçons apprises, les pratiques exemplaires et les propositions de projets du volet A pertinentes, car ce Secteur finance déjà ce type de projets. Le personnel du programme devrait également informer les collectivités du changement d'orientation du programme, et leur fournir des renseignements concernant les éventuelles possibilités de financement par le Secteur des terres et du développement économique. | Le programme accepte cette recommandation. a) En ce qui concerne les projets 2015-2016, un membre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques a participé au Comité d'examen des projets du programme écoÉNERGIE. b) Au cours d'une période de transition, le programme participera à des rencontres avec le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques où seront exposés les propositions précédentes et actuelles, ainsi que des renseignements sur des projets pour les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités reliées au réseau, et des renseignements disponibles sur la technologie. c) Le programme collaborera avec le personnel des Communications et avec le Secteur des terres et du développement économique en vue de préparer des documents à mettre à la disposition des collectivités au sujet des occasions continues ou nouvelles de financement. |

Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |

a) Recommandation mise en œuvre en avril-mai 2015. b) et c) Recommandations mises en œuvre d'ici décembre 2016, en supposant la mise en œuvre des programmes de renouvellement en avril 2016. |

3. Lors d'un éventuel remodelage du programme écoÉNERGIE, il est recommandé de tenir compte des éléments suivants : a) examiner l'efficacité et l'intérêt de conserver les volets de financement distincts et les crédits maximums affectés aux projets; b) examiner l'efficacité et l'intérêt de l'approche axée sur les propositions c) développer une approche pour cibler les collectivités aux besoins les plus pressants d) appuyer les projets qui intègrent des systèmes d'énergie renouvelable dans des systèmes existants à base de diesel afin de réduire la consommation de diesel; et e) fournir un appui actif et approprié aux collectivités dans le cadre de l'évaluation et de la progression de projets potentiels d'énergie renouvelable et/ou d'efficacité. |

Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a pris en considération ces éléments dans l'approche proposée pour tout programme de financement futur. |

Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |

a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. |

| 4. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE établisse un processus visant à élaborer une stratégie de mobilisation et de collaboration pour chaque collectivité hors réseau qu'il cible, en veillant à ce que les efforts déployés et les investissements engagés par AADNC, les partenaires fédéraux (p. ex. Agence canadienne de développement économique du Nord, Ressources naturelles Canada, SCREA) et les autres ordres de gouvernement, soient coordonnés pour permettre aux collectivités de passer sans heurts de la recherche au projet final, en passant par le projet pilote. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a intégré ce concept dans l'approche proposée du programme pour tout financement futur, et travaillera à peaufiner les renseignements détaillés à l'échelle régionale tout au long de l'élaboration du cadre de contrôle de la gestion du programme. b) Bien qu'il soit nécessaire d'assurer une collaboration productive et continue avec les autres partenaires fédéraux et les autres ordres de gouvernement, le programme organisera des réunions officielles et/ou cherchera à élaborer une approche officielle de mobilisation et de collaboration avec les organisations clés. |

Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |

a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. b) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Les réunions et l'approche officielle de mobilisation et de collaboration doivent être terminées d'ici décembre 2016. |

| 5. Il est recommandé que le sous-ministre adjoint des Affaires du Nord travaille avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales pour améliorer la coordination du financement des projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités autochtones ayant lieu au sein de la Direction générale des infrastructures communautaires et dans le cadre du programme écoÉNERGIE. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le sous-ministre adjoint de l'Organisation des affaires du Nord travaillera, de concert avec le sous-ministre adjoint principal des Opérations régionales, à faire en sorte que le futur programme d'énergie de l'Organisation des affaires du Nord s'harmonise, dans la mesure du possible, avec les processus existants régionaux et/ou de l'administration centrale pour assurer une meilleure coordination des fonds pour les projets d'énergie renouvelable au sein des collectivités afin de maximiser les investissements. |

Sous-ministre adjoint, Organisation des affaires du Nord | a) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. |

| 6. Il est recommandé que le programme écoÉNERGIE mette à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme et à déterminer la méthode de suivi à utiliser pour suivre l'achèvement des projets d'énergie renouvelable financés dans l'ensemble du Ministère. | Le programme accepte cette recommandation. a) Le programme a mis à jour sa stratégie de mesure du rendement et l'évaluation des risques de façon à tenir compte des considérations relatives à la nouvelle conception du programme. b) Le programme a établi un concept pour surveiller les projets financés par le programme, qui seront davantage peaufinés au moyen de l'élaboration du cadre de contrôle de la gestion du programme. c) Le programme collaborera avec les Opérations régionales et le Secteur des terres et du développement économique pour déterminer les options de suivi des projets d'énergie renouvelable à l'échelle du Ministère. |

Directrice, Environnement et ressources renouvelables, Organisation des affaires du Nord |

a) Une version provisoire de la stratégie de mesure du rendement a été approuvée par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen le 24 avril 2015. b) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Le cadre de contrôle de la gestion devrait être terminé d'ici décembre 2016. c) En cours pour les programmes futurs – décision en attente. Options terminées d'ici décembre 2016. |

Je recommande la présente réponse de la direction, et le plan d'action qui l'accompagne, à l'approbation du Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen.

Originale signée le 15 juin 2015 par :

Michel Burrowes

Directeur, Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen

J'approuve la réponse et le plan d'action de la direction.

Originale signée le 15 juin 2015 par :

Wayne Walsh pour :

Stephen M. Van Dine

Sous-ministre adjoint, Organisation des affaires du Nord

1. Introduction

1.1 Aperçu

La présente évaluation du Programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques (ci-après « le programme écoÉNERGIE ») a été réalisée conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor et à temps pour être prise en considération pour le renouvellement du programme en 2014-2015. L'évaluation complète celle de 2010 concernant l'incidence du programme, et examine la pertinence du programme écoÉNERGIE (besoin continu) ainsi que son rendement (efficacité, économie, conception et exécution du programme) pour la période allant d'avril 2011 à décembre 2014. Elle a été réalisée par la Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).

Le programme écoÉNERGIE a d'abord été créé en 2007, prenant appui sur le préexistant Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord (2003-2006). Il est dirigé par l'Organisation des affaires du Nord (secteur), est géré de façon centralisée par l'administration centrale d'AADNC, et comprend un réseau d'employés régionaux de soutien chargé de modifier les accords de contribution qui permettent l'apport des fonds de l'administration centrale aux collectivités présentant des propositions de projet approuvées. Le programme a été renouvelé en 2011, et ce, pour une période de cinq ans.

À l'échelle ministérielle, le programme écoÉNERGIE est l'un des six sous-programmes relevant du secteur du programme Infrastructure et capacités d'AADNCNote de bas de page 1, lequel s'inscrit dans la catégorie de résultat stratégique « Les terres et l'économie » d'AADNC. Dans le contexte du gouvernement fédéral, le programme écoÉNERGIE fait partie de l'ensemble des programmes sur l'énergie propre, dans le cadre du Programme de la qualité de l'air du Canada, mené par Ressources naturelles Canada.

Le Programme de la qualité de l'air est une composante fondamentale des efforts considérables du gouvernement du Canada, qui visent à relever les défis liés aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique afin de créer un environnement propre et sain pour tous les Canadiens. Il appuie onze ministères et organismes et comporte cinq volets :

- Programme de réglementation de la qualité de l'air

- Énergie propre

- Transport écologique

- Mesures internationales

- Adaptation

Le volet Énergie propre consiste en une série de sept programmes visant à réduire les émissions de GES. Les ministères et les organismes partenaires sont responsables d'évaluer leurs programmes respectifs et de présenter leurs résultats dans une évaluation thématique de l'énergie propre menée par Ressources naturelles Canada au cours de l'exercice 2014-2015.

L'évaluation suivante fournit une analyse objective et indépendante du programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques. Elle offre aussi une analyse précise de la conception actuelle et de la mise en œuvre du programme. Les constatations issues de l'évaluation s'appuient sur l'analyse et la mise en correspondance des données obtenues par l'examen des documents et des dossiers, l'analyse documentaire, des entrevues auprès d'informateurs clés, et des études de cas communautaires. L'évaluation a généré 19 constatations clés et six recommandations.

1.2 Profil du programme

1.2.1 Contexte et description

AADNC soutient depuis longtemps le développement de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique pour les collectivités autochtones et nordiques sur des réserves.

Le programme écoÉNERGIE, lancé en 2007, a remplacé le Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord (2003-2006). De 2007 à 2011, il a appuyé plus de 96 collectivités et financé plus de 110 projets. Des 110 projets financés, 41 ont été amorcés dans des collectivités « hors réseau » éloignées qui sont reliées non pas à un grand réseau régional, mais plutôt à des mini-réseaux qui acheminent l'énergie d'une source d'alimentation (habituellement un groupe électrogène diesel) vers les bâtiments de la collectivité. Ces 110 projets devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 1,3 mégatonne (Mt ou million de tonnes) sur un cycle de vie de 20 ans.

L'examen des programmes d'énergie propre de 2010, dirigé par Ressources naturelles Canada, prônait le maintien du programme écoÉNERGIE en concluant que ce dernier avait permis d'identifier les ressources énergétiques locales nécessaires pour générer des avantages économiques et environnementaux aux collectivités autochtones et nordiques. Le programme a ensuite été renouvelé de 2011 à 2016. Son objectif principal était d'abaisser de plus de 1,5 mégatonne les émissions de GES. Il s'appuyait pour cela sur l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable qui réduisaient ou remplaçaient l'électricité et la chaleur produites à l'aide du gaz naturel, du charbon et du diesel.

Le programme renouvelé visait à faire face aux importants enjeux énergétiques pour les collectivités autochtones et nordiques, y compris les coûts élevés et variables de l'énergie, les réductions de tension occasionnelles, l'infrastructure vieillissante et inefficace, et les communautés isolées hors réseau dépendant de systèmes fonctionnant au carburant diesel et produisant beaucoup d'émissions. Pour surmonter ces défis, le programme écoÉNERGIE a appuyé les collectivités autochtones et nordiques dans le but de réduire leurs émissions de GES en finançant l'intégration de technologies éprouvées en matière d'énergie renouvelable, comme la récupération de la chaleur résiduelle, la biomasse, l'énergie géothermique, éolienne et solaire et les petites centrales hydroélectriques. Il comprend deux volets de soutien financier :

- Volet A : Financement pour appuyer les études de faisabilité sur des projets plus vastes d'énergie renouvelable (jusqu'à 250 000 $ pour les projets qui permettent d'abaisser les émissions de GES de plus de 4 000 tonnes durant leur cycle de vie du projet).

- Volet B : Financement pour appuyer la conception et la réalisation de projets d'énergie renouvelable intégrés à des bâtiments communautaires nouveaux et existants (jusqu'à 100 000 $ par projet).

Le programme est mis en œuvre de façon centralisée dans la région de la capitale nationale par le personnel de la Direction de l'environnement et des ressources renouvelables (DERR), au sein de l'Organisation des affaires du Nord d'AADNC. Les fonctionnaires responsables examinent les soumissions en utilisant les critères d'admissibilité et en finançant ensuite un examen technique par un tiers portant sur des projets admissibles afin de déterminer les réductions potentielles de GES. À la suite de ces évaluations, un comité d'examen des projets, formé par des représentants de l'Organisation des affaires du Nord et d'autres secteurs ministériels de même que par des conseillers externes, examinera tous les projets jugés admissibles et recommandera les projets les plus appropriés pour l'obtention d'un financement. Le directeur de la Division des changements climatiques approuve ensuite les projets aux fins de réalisation, selon les niveaux de financement disponibles.

1.2.2 Objectifs et résultats attendus

À l'échelle ministérielle, le programme écoÉNERGIE est l'un des six sous-programmesNote de bas de page 2 relevant du secteur du programme Infrastructure et capacités d'AADNC. Le résultat attendu pour l'ensemble de ces six sous-programmes est de s'assurer que « les collectivités des Premières Nations mettent en place une infrastructure communautaire qui respecte les exigences de santé et de sécurité et qui favorise la participation à l'économie ». Le programme sous-tend le résultat stratégique Les terres et l'économie : « Participation entière des personnes et des collectivités des Premières Nations, des Métis, des Indiens non inscrits et des Inuits à l'économie ».

Le programme écoÉNERGIE vise à obtenir les résultats suivants :

Résultats immédiats

- Des projets d'énergie renouvelable viables sont en cours d'élaboration dans les collectivités autochtones et nordiques (volet A).

- Les collectivités autochtones et nordiques ont des projets énergétiques intégrés dans des bâtiments communautaires nouveaux ou existants (volet B).

Résultats intermédiaires - Réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques

Résultat final : - Les collectivités des Premières Nations disposent d'une infrastructure qui protège la santé et la sécurité et favorise la participation à l'économie

Résultat stratégique - Participation entière des personnes et des collectivités des Premières Nations, des Métis, des Indiens non inscrits et des Inuits à l'économie

Cette évaluation a porté sur la mesure dans laquelle le programme écoÉNERGIE obtient ces résultats.

1.2.3 Ressources du programme

Dans le cadre du Programme d'action communautaire visant les Autochtones et les habitants du Nord, AADNC a versé 30 millions de dollars pendant trois ans (2003-2004 à 2005-2006) pour renforcer la capacité qu'ont les collectivités autochtones et nordiques d'entreprendre des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. En 2007, dans le cadre du Programme de la qualité de l'air du gouvernement du Canada, AADNC a reçu 15 millions de dollars pendant quatre ans (2007-2008 à 2010-2011) pour mettre en œuvre le programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques. Le programme a financé la planification énergétique communautaire, l'intégration de technologies d'énergie renouvelable de petite envergure dans des bâtiments communautaires, ainsi que des travaux de faisabilité de grands projets d'énergie renouvelable.

Le programme écoÉNERGIE dans sa version actuelle a été renouvelé en 2011 et a reçu 20 millions de dollars pendant cinq années (2011-2012 à 2015-2016). Il finance l'intégration de technologies d'énergie renouvelable de petite envergure dans des immeubles communautaires, ainsi que des travaux de faisabilité de grands projets d'énergie renouvelable. Au fur et à mesure que le programme écoÉNERGIE s'est mis en place, il a mis l'accent de plus en plus sur le financement des collectivités autochtones et nordiques hors réseau.

De 2011 à 2014, le programme a versé en moyenne 850 000 $ par année en salaire et en avantages sociaux, 330 000 $ en exploitation et en entretienNote de bas de page 3, afin de distribuer $2,8 millions de dollars en subventions et en contributions aux collectivités bénéficiaires approuvées.

Depuis le 1er avril 2014, les activités de programme relèvent des modalités de deux autorisations du Programme des paiements de transfert :

- Contribution pour promouvoir l'utilisation, le développement, la conservation et la protection sécuritaires des ressources naturelles ainsi que le développement scientifique;

- Contributions pour appuyer la construction et l'entretien des infrastructures communautairesNote de bas de page 4.

Le financement du projet est alloué aux bénéficiaires approuvés en utilisant les accords de contribution. Tout projet financé par le programme écoÉNERGIE est compris dans les accords existants. Les accords de contribution sont rédigés par le personnel du programme de l'Administration centrale pour toute collectivité bénéficiaire qui n'en a pas déjà un en vigueur.

2. Méthode d’évaluation

2.1 Portée et calendrier de l'évaluation

L'évaluation a porté sur les activités du programme écoÉNERGIE réalisées entre avril 2011 et décembre 2014. Le mandat de l'évaluation a été approuvé en juin 2014 par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC. Les travaux sur le terrain se sont déroulés entre juillet et décembre 2014.

Conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'évaluation fournit de l'information crédible et neutre sur la pertinence et le rendement du programme écoÉNERGIE. Elle fournit également de l'information utile en vue de l'élaboration des prochains programmes, notamment les options possibles, les pratiques exemplaires et les leçons apprises. L'évaluation tire profit des résultats de l'évaluation de l'incidence de 2010 et analyse les résultats des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans l'évaluation de 2010.

2.2 Méthode d'évaluation

L'évaluation a porté sur les enjeux en matière d'évaluation suivants :

Pertinence du programme

Enjeu 1 : Nécessité de poursuivre les activités de surveillance

Enjeu 2 : Harmonisation avec les priorités gouvernementales

Enjeu 3 : Harmonisation avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral

Rendement du programme

Enjeu 4 : Efficacité

- Des projets d'énergie renouvelable viables sont en cours d'élaboration dans les collectivités autochtones et nordiques (volet A)

- Les collectivités autochtones et nordiques ont des projets énergétiques intégrés dans des bâtiments communautaires nouveaux ou existants (volet B)

- Réduction des émissions de GES dans les collectivités autochtones et nordiques

- Les collectivités des Premières Nations disposent d'une infrastructure qui protège la santé et la sécurité et favorise la participation à l'économie

Enjeu 5 : Efficacité et économie

Les conclusions et les constatations de l'évaluation au sujet des cinq principaux enjeux s'appuient sur l'analyse et sur la validation des diverses sources de données suivantes.

Analyse documentaire

Kishk Anaquot Health Research, une société d'experts-conseils, a examiné des documents spécialisés pertinents et récents. Le but de l'examen était de définir le terme « énergie renouvelable », de mettre en évidence les facteurs stratégiques nationaux et internationaux relatifs à l'énergie renouvelable, de décrire les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral, de comparer la nécessité des technologies liées à l'énergie renouvelable dans les collectivités branchées au réseau et dans les collectivités hors réseau, de comparer l'utilité du financement de divers types de technologie liée à l'énergie renouvelable, de souligner les pratiques exemplaires afin de proposer des exemples de politique et de programme nationaux et internationaux, et de fournir une orientation quant à l'évolution du programme écoÉNERGIE d'AADNC, en fonction de l'analyse des conclusions.

Examen des documents et des dossiers

Les documents de programme et les dossiers de projet ont été passés en revue, notamment la conception élémentaire des programmes, la documentation sur la prestation de services et les pouvoirs financiers, les comptes rendus de réunion, les documents de planification stratégique, les documents de mesure du rendement et l'analyse afférente, les analyses sur la réduction des GES, les présentations au Parlement et un échantillon de propositions de projet et de rapports définitifs.

Analyse de base de données

On a réalisé une analyse de la base de données sur les projets du programme. Cette base de données recense les types de projet financés chaque année, l'emplacement de la collectivité, une indication à savoir si la collectivité est branchée au réseau ou non, les coûts du projet, l'estimation de la réduction des GES et le statut des projets du volet A financés auparavant (comme les études de faisabilité).

Entrevues auprès des informateurs clés

Au total, 26 entrevues ont été menées : huit avec des employés d'AADNC de la région de la capitale nationale, huit avec des employés d'AADNC des autres régions et dix avec des spécialistes externes, notamment des universitaires, des experts-conseils et des représentants d'autres ministères fédéraux.

Études de cas et visites dans les collectivités

Neuf études de cas ont été réalisées en Colombie-Britannique, au Yukon et dans le Canada atlantique. Ces études comprenaient des visites dans la Première Nation de Kluane, la Première Nation d'Eel Ground, la Première Nation d'Abegweit, la Première Nation de Penelakut, la Première Nation de Taku River, la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku et la Première Nation des Tla-o-qui-aht. Il a été impossible de visiter deux des bénéficiaires de fonds dans le cadre du programme écoÉNERGIE. Les études de cas ont été sélectionnées en fonction des critères suivants :

- Exemples de projets achevés du volet A et du volet B

- Propagation à l'échelle régionale

- Régions ayant le nombre le plus élevé de projets financés

- Priorité, dans la mesure du possible, aux collectivités nordiques hors réseau afin de soutenir l'évolution du programme

- Bénéficiaires ayant reçu des fonds sur plusieurs années

- Investissements financiers les plus élevés dans le programme écoÉNERGIE

- Échantillon de collectivités ayant reçu du financement dans le cadre du programme précédent afin de démontrer les répercussions et les leçons apprises à long terme puisque les projets prennent habituellement au moins cinq ans à se concrétiser

- Échantillon de bénéficiaires pour lesquels le projet a été considéré comme étant un échec ou pour lequel les fonds ont été retournés

Les études de cas ont notamment pris la forme d'entrevues avec 25 intervenants liés aux projets, notamment des membres des collectivités, des entrepreneurs externes, des ingénieurs, des gestionnaires de projet, des exploitants de centrale ainsi que des chefs de bande et des membres de conseil de bande. Les documents clés, comme les propositions originales, les conceptions de projet, les rapports d'étape et les rapports définitifs, ont également été examinés au cours des études de cas.

2.2.1 Facteurs à considérer, points forts et limites

Le programme a permis de faire le suivi des données nécessaires en appui à sa stratégie de mesure du rendement. Les évaluateurs ont ainsi pu analyser le rendement du programme au cours des trois dernières années. Le récent examen des Fonds d'infrastructure pour les Premières Nations, de l'Initiative sur les partenariats stratégiques et les investissements dans le développement économique d'AADNC a aussi permis aux évaluateurs d'utiliser les notes d'autres entrevues et études de cas où le programme écoÉNERGIE était mentionné, en appui à l'évaluation.

2.3 Rôles, responsabilités et assurance de la qualité

La Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen (DGEMRE) du Secteur de la vérification et de l'évaluation d'AADNC a géré et réalisé l'évaluation conformément à sa politique sur la participation et à son processus de contrôle de la qualité, lesquels cadrent avec la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor. La société d'experts-conseils Kishk Anaquot Health Research s'est chargée de l'analyse documentaire. Le contrôle de la qualité a été effectué par les conseillers du groupe de travail sur l'évaluation, composé de gestionnaires, d'analystes et d'intervenants régionaux du programme écoÉNERGIE ainsi que de représentants de l'autre programme d'infrastructure d'AADNC. Ce groupe a été mis sur pied en vue d'assurer la qualité et la pertinence de l'approche en matière d'évaluation et des instruments de recherche ainsi que d'examiner les livrables provisoires. La Direction générale de la planification stratégique, de la politique et de la recherche d'AADNC a également examiné la qualité du rapport d'évaluation final.

3. Constatations de l’évaluation – Pertinence

3.1 Nécessité du programme

Constatation no 1 : Le gouvernement du Canada a toujours besoin de réduire les émissions de GES.

Le programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques a été élaboré en vue de faciliter l'intégration des technologies liées à l'énergie renouvelable dans les collectivités autochtones et nordiques et ainsi réduire les émissions de GES.

L'énergie renouvelable est obtenue à partir de ressources naturelles qui se renouvellent continuellement. Cette énergie inépuisable et durable se présente sous plusieurs formes, notamment l'eau en mouvement (p. ex. rivières et marées), le vent, la terre et le soleilNote de bas de page 5. Les formes d'énergie renouvelable les plus connues sont :

- Solaire (photovoltaïque, technologie de la thermie solaire, énergie solaire concentrée)

- Éolienne (sur le littoral et au large)

- Hydroélectrique (sur un cours d'eau et en réservoir)

- Océanique/maritime (notamment par les vagues et les marées)Note de bas de page 6

- Géothermique

- Bioénergie (notamment les biocombustibles et la biomasse qui peuvent être en circuit ouvert [production à partir des forêts et des déchets] ou en circuit fermé [production à partir de cultures énergétiques spécialisées]; les biocombustibles et la biomasse sont des ressources renouvelables seulement si la vitesse de leur utilisation n'excède pas leur vitesse de régénération)Note de bas de page 7,Note de bas de page 8

L'objectif ultime du programme écoÉNERGIE est d'exploiter les technologies liées à l'énergie renouvelable susmentionnées afin de réduire les émissions de GES. Cet objectif est en harmonie avec la conclusion acceptée à l'échelle mondiale, à savoir que les émissions de GES ont des répercussions néfastes sur le climat et qu'elles doivent être réduites. Conformément au Climate Change Performance Index de 2014 (indice de rendement de la lutte contre les changements climatiques) publié par GermanWatch et Climate Action Network in Europe, aucun pays n'est sur la bonne voie quant à la prévention des changements climatiques dangereuxNote de bas de page 9. Malgré des investissements importants dans l'énergie renouvelable, le Canada, la Chine et les États-Unis ont eu un piètre classement dans l'indice; le Canada se classe d'ailleurs au dernier rang des pays industrialisés occidentauxNote de bas de page 10.

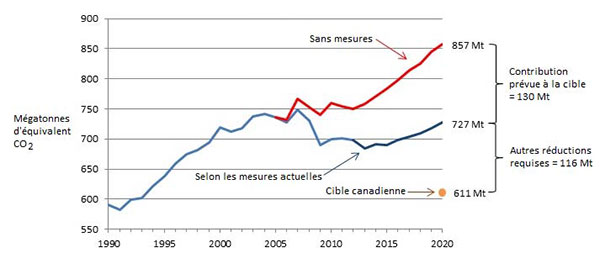

Selon les Tendances en matière d'émissions au Canada 2014 d'Environnement Canada, les émissions de CO2 du pays ont constamment augmenté depuis 1990 et, si aucune mesure réglementaire n'est prise, elles devraient atteindre 727 mégatonnes d'ici 2020Note de bas de page 11. L'écart entre la projection de 2020 et la cible des émissions canadiennes de GES établi par l'accord de 2009 de Copenhague est estimé à 116 Mt d'éq. CO2, comme illustré dans le graphique historique suivantNote de bas de page 12.

Figure 1 : Émissions historiques de GES du Canada et projections jusqu'en 2020Note de bas de page 13

Équivalent textuel de la figure 1 Émissions historiques de GES du Canada et projections jusqu'en 2020

L’axe des ordonnées de ce graphique linéaire représente les « mégatonnes d’éq. CO2 ». Elle commence à 550 plutôt que zéro et elle est graduée en échelons de 50 jusqu’à 900. L’axe des abscisses représente les années, soit de 1990 à 2020. L’objectif canadien d’émissions de gaz à effet de serre est indiqué par un point sur le graphique d’une valeur de 611 Mt en 2020. Les lignes du graphique indiquent qu’on prévoit que le Canada émettra 727 Mt de gaz à effet de serre d’ici 2020 en fonction des mesures prises actuellement et que ses émissions atteindraient 857 Mt d’ici 2020 si aucune mesure n’était prise.

Les collectivités canadiennes pourraient subir les incidences suivantes si les émissions de GES ne sont pas radicalement réduitesNote de bas de page 14.

Impacts sur l'environnement

- Les températures annuelles moyennes globales devraient augmenter.

- Le réchauffement climatique aura pour effet de réduire la couverture de neige, de glace de mer et des glaciers, ce qui entraînera une élévation du niveau de la mer et une augmentation des inondations côtières. La hausse des températures fera aussi dégeler le pergélisol de l'Arctique.

- La fréquence et la gravité des tempêtes et des vagues de chaleur devraient augmenter.

- De nombreuses espèces sauvages auront de la difficulté à s'adapter à un climat plus chaud et seront probablement exposées à un stress plus grand causé par les maladies et les espèces envahissantes.

Impacts sur la santé humaine

- Les collectivités du nord du Canada, de même que les populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées, seront probablement les plus touchées par ces changements.

- L'augmentation des températures et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient augmenter les risques de décès attribuables à la déshydratation et à l'insolation, ainsi que le risque de blessures dues à des changements intenses dans les conditions météorologiques locales.

- Le risque de problèmes respiratoires et cardiovasculaires ainsi que de certains types de cancer pourrait s'accroître au fur et à mesure que les températures augmentent et aggravent la pollution de l'air.

- Le risque de maladies transmises par l'eau, la nourriture, les vecteurs et les rongeurs pourrait augmenter.

Impacts sur l'économie

- Les changements des conditions climatiques pourraient avoir des répercussions sur l'agriculture, la foresterie, le tourisme et les loisirs.

- Les impacts sur la santé humaine ajoutent sans doute des pressions économiques sur les systèmes de soins de santé et de soutien social.

- Les dommages causés aux infrastructures (p. ex. les routes et les ponts) par les phénomènes météorologiques extrêmes, le dégel du pergélisol et l'élévation du niveau de la mer devraient augmenter.

Par conséquent, des programmes comme écoÉNERGIE sont indéniablement requis à l'échelle nationale pour contribuer à la réduction des émissions de GES dans les collectivités canadiennes.

Constatation no 2 : Il y a un besoin continu de financer les projets sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans les collectivités autochtones et nordiques qui : 1) remplacent les systèmes diesel; 2) abaissent les coûts élevés de l'énergie; et 3) appuient le développement économique.

Bien que le principal objectif du programme écoÉNERGIE soit de réduire les émissions de GES, la nécessité de développer des technologies liées à l'énergie renouvelable est plus ciblée pour les collectivités qui ont envoyé des propositions de projet. Les collectivités sont moins préoccupées par la réduction générale des émissions de GES : elles soulignent plutôt que des solutions relatives à l'énergie renouvelable sont nécessaires afin de réduire leur propre dépendance aux systèmes diesel, d'abaisser les coûts élevés de l'énergie et d'appuyer le développement économique.

1) Les collectivités hors réseau entreprennent des projets d'énergie renouvelable afin de réduire leur dépendance aux générateurs au diesel

« L'énergie renouvelable coûte ridiculement cher aux collectivités hors réseau. » – Répondant

Comme l'a indiqué le Ministère, il y a 292 collectivités hors réseau au Canada, et plus de la moitié (167) sont des collectivités autochtones ou nordiques; de ce nombre, 77 collectivitésNote de bas de page 15 dépendantes de systèmes diesel se trouvent au nord du 60e parallèle, et 90 autres se trouvent au sudNote de bas de page 16. Dans tous les cas, les technologies liées à l'énergie renouvelable sont exploitées afin de réduire leur dépendance aux systèmes diesel puisque le transport, l'entreposage et la consommation coûtent très cher, représentent des risques de contamination, génèrent de la pollution par le bruit et ont des répercussions négatives sur la qualité de l'air à l'échelle locale. Les coûts sont beaucoup plus élevés que ce que la majorité des Canadiens payent pour un kilowattheure d'électricité. De plus, les collectivités autochtones et nordiques hors réseau sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Leurs revenus reposent habituellement sur les ressources terrestres et aquatiques ainsi que les autres ressources naturelles; l'élévation des températures a fait augmenter le coût et la complexité de production du diesel pour les collectivités qui utilisent des routes de glace comme principale méthode de transport du diesel.Note de bas de page 17 Note de bas de page 18 Note de bas de page 19 Note de bas de page 20 Note de bas de page 21 Note de bas de page 22

AADNC finance l'approvisionnement en diesel pour les collectivités hors réseau afin de soutenir la production calorifique et d'électricité. Bien que les données exactes ne puissent pas être calculées en raison des contraintes liées au codage financier, les coûts ne sauraient être qu'élevés en raison du transport nécessaire (par voie aérienne ou maritime ou encore au moyen des routes de glace). Par exemple, le bureau régional de l'Ontario estime que depuis 2005-2006, la différence relative au transport du carburant (jusqu'aux collectivités, afin de leur permettre de répondre aux demandes en carburant relatives à la production d'électricité en région éloignée) s'élevait à 46,8 millions de dollars, répartis entre 25 collectivités hors réseau. Bien que le prix du carburant ait fluctué au cours des années, AADNC a subi d'importantes contraintes en matière de financement entre 2006 et 2009, soit lorsque les collectivités hors réseau ont eu besoin d'autres fonds pour défrayer les coûts supplémentaires associés à la hausse du prix du diesel. Ces contraintes pourraient se poursuivre puisque le coût du diesel dans le nord de l'Ontario devrait augmenter de 40 % au cours des 10 prochaines annéesNote de bas de page 23.

De plus, les coûts que doivent engager les entreprises de services publics des provinces et des territoires pour fournir leurs services aux collectivités hors réseau dans les zones qu'elles desservent sont très élevées. Ces coûts sont particulièrement élevés dans le Nord. Selon l'Office national de l'énergie, « le Nord ne représente qu'environ 0,3 % de la population canadienne et de la consommation d'énergie au pays », mais « comptant un peu plus de 100 000 habitants disséminés sur un territoire de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés, le Nord est confronté à de sérieux problèmes de coût de l'énergie et de logistique de distribution »Note de bas de page 24. Par exemple, le Nunavut dépend entièrement du diesel importé pour combler ses besoins de consommation quotidienne. Qulliq Energy Corporation, l'entreprise de service public qui approvisionne le Nunavut en énergie, fournit de l'électricité à plus de 33 000 personnes réparties dans 25 collectivités qui sont reliées à des réseaux isolés alimentés au diesel couvrant environ deux millions de kilomètres carrésNote de bas de page 25. Afin de satisfaire les besoins énergétiques de ses clients, en 2009-2010, Qulliq Energy Corporation a consommé 45 millions de litres de diesel à un coût de 39 millions de dollars ou 1181 $ par personneNote de bas de page 26. L'énorme quantité du diesel consommé pour générer de l'électricité dans les collectivités autochtones et nordiques hors réseau et son coût important démontrent la nécessité de continuer à subventionner les projets d'énergie renouvelable qui pourraient réduire considérablement la dépendance de ces collectivités sur les génératrices fonctionnant au diesel.

Le diesel est expédié aux collectivités éloignées hors réseau durant les mois d'été, puis est stocké dans des parcs de réservoirs en vue de sa distribution et de son utilisation tout au long de l'année. Le transport et le stockage du diesel dans ces collectivités sont à l'origine de problèmes environnementaux graves, car les déversements et les fuites peuvent contaminer les sources d'eau et les cours d'eau locauxNote de bas de page 27. Certes, l'acquisition et l'entretien des réservoirs de diesel incombent à chaque collectivité, mais la contamination des lieux et les risques pour l'environnement et la santé attribuables aux fuites relèvent d'AADNC. En raison de ces risques, AADNC assume les coûts d'amélioration des réservoirs de combustible et, au cours des cinq dernières années, le Ministère a versé 80 millions de dollars de plus pour améliorer les vieux réservoirs de combustible sur les réserves et a prévu 75 millions de dollars de plus à cette fin au cours des quatre prochaines années.

En outre, la croissance de la demande en électricité vient accentuer les problèmes d'ordre énergétique auxquels font face les collectivités hors réseau. Selon Ressources naturelles Canada, la demande en électricité dans les régions nordiques du Canada augmente de 1,5 % à 2 % par personne par annéeNote de bas de page 28. En raison de la demande croissante d'électricité, de plus grandes quantités de diesel doivent être expédiées dans les collectivités qui dépendent du diesel pour satisfaire leurs besoins en électricité. Les difficultés inhérentes au transport du diesel dans ces collectivités ont une incidence sur leur capacité de satisfaire leurs besoins, de sorte que les ruptures de courant y sont fréquentesNote de bas de page 29. Dans de nombreuses collectivités, les systèmes fonctionnant au diesel ne parviennent pas à satisfaire à la demande et finissent par devenir inopérants, ce qui cause des pannes de courant. Ces pannes peuvent durer de quelques heures à quelques semaines, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'infrastructure communautaire dont les écoles, les bureaux de conseil de bandes et les centres de santéNote de bas de page 30. Elles limitent aussi le développement économique des collectivités autochtones et nordiques hors réseau, car les coûts élevés de l'électricité et le manque de fiabilité du réseau d'électricité entravent l'exploitation efficace des entreprises de sorte qu'il est plus difficile d'attirer des investisseursNote de bas de page 31.

2) Les collectivités reliées au réseau entreprennent des projets d'énergie renouvelable afin de réduire les coûts de l'électricité

« L'objectif est de réduire les coûts de l'électricité. » – Répondant

Au Canada, les prix de l'électricité que doivent payer les clients résidentiels varient énormément. En Alberta, en Saskatchewan et dans le Canada atlantique, les tarifs résidentiels d'électricité peuvent atteindre le double de ceux qui sont exigés dans les provinces riches en ressources hydroélectriques, notamment la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Québec. Ainsi, entre 2010 et 2014, le prix moyen de l'électricité pour un client résidentiel consommant 1000 kWh par mois fournis par Hydro-Québec était de 6,88 ⊄/kWh; le tarif de Manitoba Hydro s'établissait à 7,47 ⊄/kWh, tandis que celui de BC Hydro se situait à 8,57 ⊄/kWhNote de bas de page 32. Par ailleurs, pendant la même période et pour la même consommation, les clients de SaskPower ont déboursé 13,32 ⊄/kWh, ceux de Nova Scotia Power ont payé 14,60 ⊄/kWh, tandis que les mêmes 1000 kWh par mois ont coûté aux clients de Maritime Electric, à l'ÎleduPrince-Édouard, 15,06 ⊄/kWhNote de bas de page 33. En outre, les frais de service ou charges énergétiques imposées par SaskPower et Maritime Electric à leurs clients en région rurale, y compris à de nombreuses collectivités de Premières Nations, sont plus élevés, ce qui augmente la facture d'électricité de ces clientsNote de bas de page 34.

« …nos collectivités éloignées sont celles qui éprouvent le plus de difficulté, elles sont aussi les plus conscientes du coût véritable de l'énergie. [Ce programme] les aide à se renseigner sur la valeur de l'énergie… il existe des options et des coûts, ainsi que des avantages et des désavantages et il est important de choisir judicieusement. » – Répondant

Ces coûts plus élevés correspondent aux données fournies par les répondants à une étude de cas, particulièrement ceux du Canada atlantique qui étaient parvenus à réduire considérablement leurs factures d'électricité en utilisant la technologie des panneaux solaires. Les répondants ont indiqué que la principale raison pour laquelle les collectivités participent au programme écoÉNERGIE est de recourir aux systèmes d'énergie renouvelable pour réduire leurs coûts de chauffage et d'électricité. Les évaluateurs ont constaté que, même lorsqu'elles sont reliées au réseau, les collectivités autochtones et nordiques doivent acquitter des coûts d'électricité et de chauffage importants pour chauffer et éclairer les édifices appartenant à une bande et qui sont exploités par celle-ci. Bon nombre de ces édifices sont utilisés en grande partie par les membres de la collectivité et, par conséquent, ils consomment de l'électricité pour le chauffage et l'éclairage pendant un grand nombre d'heures chaque année. Dans certaines régions, les coûts d'électricité élevés ont eu des répercussions graves sur le budget de fonctionnement des collectivités, ce qui a eu une incidence sur leur capacité de s'attaquer à d'autres priorités. Par conséquent, dans les régions où les coûts d'énergie sont plus élevés, les collectivités reliées au réseau doivent adopter des systèmes d'énergie renouvelable pour aider à abaisser leurs coûts de l'énergie.

3) Collectivités reliées à un réseau qui entreprennent des projets d'énergie renouvelable dans le but de stimuler leur développement économique

« Sur le plan du développement économique, d'une manière générale l'énergie dans la région revêt une importance énorme pour les Premières Nations. » – Répondant

Le programme écoÉNERGIE offre aussi une occasion précieuse aux collectivités autochtones et nordiques en possession d'un territoire ou qui ont accès à des terrains de l'État comportant les caractéristiques naturelles nécessaires pour les grands projets d'énergie renouvelable. Ainsi, plusieurs grands projets d'énergie renouvelable, dont des microcentrales hydroélectriques et des centrales solaires ou de parcs éoliens, ont été réalisés par des collectivités avec les fonds du programme écoÉNERGIE. Ces projets permettent souvent aux collectivités reliées à un réseau de conclure des accords d'achat d'énergie avec les entreprises de services publics des provinces et des territoires pour vendre au réseau l'énergie qu'elles produisent. Ils peuvent constituer une importante source de revenus pour ces collectivités, qu'elles peuvent réinvestir dans d'autres possibilités de développement économique ou utiliser pour satisfaire d'autres besoins de la collectivité. Selon un rapport produit par Lumos Energy pour le compte d'AADNC en 2012, les grands projets hydroélectriques constituent l'une des meilleures formes de possibilités de développement économique pour les collectivités de Premières Nations, de Métis et d'Inuits, autant pendant la construction que pendant l'exploitation. De tels projets de développement ont tendance à générer des retombées économiques, souvent dans les régions plus éloignées et rurales du pays. C'est pourquoi il est opportun et important pour AADNC d'examiner les grands projets de développement hydroélectriques partout au CanadaNote de bas de page 35.

Cependant, la réalisation de ces projets nécessite un apport de fonds important. Les premières étapes de l'élaboration de grands projets d'énergie renouvelable sont particulièrement difficiles, en raison du grand nombre d'études requises pour en déterminer la viabilité. Les collectivités doivent souvent se débattre pour trouver les fonds nécessaires pour la phase d'étude exploratoire, laquelle est essentielle, puisqu'elle permet de produire les données chiffrées qui sont utilisées pour attirer d'autres partenaires financiers.

De façon générale, l'évaluation a montré que le programme écoÉNERGIE doit continuer à financer les projets d'énergie renouvelable afin de fournir de l'énergie et de la chaleur, de réduire la consommation de diesel, les émissions de GES et les risques connexes, d'abaisser les coûts et de favoriser le développement économique.

Constatation no 3 : Des exemples à l'échelle internationale démontrent qu'un programme écoÉNERGIE axé sur les collectivités hors réseau et les collectivités nordiques reste nécessaire.

Les entrevues menées auprès des gestionnaires du programme écoÉNERGIE attestent clairement que ce programme ne doit plus être axé sur le financement d'un large éventail de projets un peu partout au Canada, mais plutôt cibler les collectivités qui ont le plus besoin de solutions d'énergie renouvelable. Pour cette raison, le programme accorde désormais la priorité aux propositions de projet provenant de collectivités éloignées, non reliées à un réseau et qui dépendent du diesel, lesquelles sont situées dans les parties nord des provinces et au nord du 60e parallèle. Pour déterminer si cette évolution du programme permet de répondre aux besoins que celui-ci devrait continuer à satisfaire, les évaluateurs se sont appuyés sur un examen de la littérature pour recenser les meilleures pratiques et les enseignements acquis sur la scène internationale.

Cet examen de la littérature a montré que, depuis 2008, le gouvernement des États-Unis s'est donné comme priorité le développement de l'environnement riche en énergie renouvelable dans le nord de l'Alaska. Depuis 2008, il a injecté d'énormes ressources humaines et financières, notamment 202,5 millions de dollars dans 227 projets déployés en Alaska, afin de faire progresser la technologie de l'énergie renouvelableNote de bas de page 36. Il a soumis chaque collectivité à une évaluation complète et produit un instantané de haut niveau de l'option la moins coûteuse pour l'électricité, le chauffage de l'espace et le transport dans chaque collectivitéNote de bas de page 37. De plus, en juin 2008, un groupe de travail sur l'efficacité du diesel a été formé; ses membres devaient se concentrer sur la réduction de la consommation du diesel dans les collectivités rurales au moyen de mesures d'efficacité liées à la production et à la distributionNote de bas de page 38. Selon une évaluation du fonds d'énergie renouvelable de l'Alaska menée en 2012 par un tiers, les 62 premiers projets qui ont été financés vont éventuellement représenter un avantage net en valeur actuelle de plus d'un milliard de dollars au cours de leur vie. Le coût de ces projets s'élève à 508 millions de dollarsNote de bas de page 39.

En ce qui concerne l'expérience de l'Alaska, il convient de souligner que la coordination de la recherche et des projets a été assurée sur place, par le personnel de l'Alaska Energy Authority. L'objectif était de développer la capacité du personnel sur place et de le responsabiliser, afin de garantir que les Alaskiens ont accès à l'information sur l'énergie et de leur fournir un seul endroit pour traiter leurs problèmes et leurs possibilités en matière d'énergie. Le gouvernement de l'État compte fonder ses décisions à l'avenir sur l'information recueillie par le personnel de l'Alaska Energy Authority. En encourageant le perfectionnement du personnel sur place, l'Alaska Energy Authority a concentré [et continue à concentrer] l'expertise dans les organismes de gouvernance pour permettre des années de politiques éclairées et d'élaboration de programmesNote de bas de page 40. Le United States Office of Indian Energy, qui se consacre exclusivement à la promotion de la sécurité énergétique au sein des collectivités autochtones américaines, a été un partenaire majeur en ce qui concerne ces travaux. Le partenariat avec les intervenants à l'échelle communautaire a permis aux conseils de bande d'améliorer l'efficacité énergétique et facilité leur transition vers des systèmes d'énergie renouvelableNote de bas de page 41.

Le gouvernement de l'Alaska a aussi noué de solides partenariats avec des établissements d'enseignement et des centres de recherche, notamment l'Alaska Building Science NetworkNote de bas de page 42, pour faire progresser son programme d'énergie renouvelable.Note de bas de page 43 À titre d'exemple, l'Alaska Center for Energy and Power, à l'Université de l'Alaska, a créé une base de données comparatives qui fait ressortir les options et les limites en matière de technologies pour chaque ressource qui est identifiée. Dorénavant, AADNC pourra créer une base de données semblable pour déterminer les options appropriées aux collectivités nordiques du Canada en matière de technologique, afin de faire des recommandations à celles qui demandent de l'aide.

Parallèlement à l'expérience de l'Alaska, les collectivités éloignées et nordiques relevant d'AADNC ont élaboré de nombreux plans énergétiques de haute qualité au fil des ans, mais peu ont été menés à terme. En Alaska, la réponse a consisté à amener les Alaskiens à contribuer à la solution, à participer activement à la sélection et à prendre en main leurs sources d'énergie de remplacementNote de bas de page 44. Même si le budget d'AADNC est nettement inférieur à celui de l'Alaska (20 millions de dollars sur cinq ans pour tout le Canada, comparativement à 50 millions de dollars par année uniquement pour l'Alaska), le Canada pourrait s'inspirer de l'expérience de l'Alaska et impliquer davantage les intervenants locaux dans la recherche et les investissements dans les collectivités nordiques ciblées.

L'examen de la littérature a aussi confirmé que la concentration sur les collectivités hors réseau ou rurales, en ce qui concerne le développement de systèmes d'énergie renouvelable, est une pratique exemplaire internationale qui a été appliquée par l'Australie, la Chine et l'Allemagne. En Australie, le programme d'énergie renouvelableNote de bas de page 45 est essentiellement axé sur les collectivités hors réseau et inclut les groupes autochtonesNote de bas de page 46 Note de bas de page 47 Note de bas de page 48.

La Chine a toujours préféré les expansions de réseaux, mais elle s'est récemment tournée vers les systèmes autonomes (c.-à-d. non reliés au réseau) qui se sont démarqués par leur fiabilité et l'amélioration de leur abordabilité. Le pays s'est concentré sur les peuplements minoritaires éloignés et pauvres en combinant entre autres les technologies hydroélectriques, solaires, éoliennes et géothermiques. Selon la Chine, la clé de sa réussite (99 % des habitants des régions rurales ont l'électricité) réside dans l'engagement du gouvernement à l'égard de la planification communautaire et du financement à long termeNote de bas de page 49 Note de bas de page 50.

En 2010, l'Allemagne a adopté sa Loi sur les sources d'énergie renouvelable qui prévoit une gamme complète d'incitatifs et de subventions pour favoriser le développement de l'énergie renouvelable; elle est maintenant un chef de file en matière de transition vers l'énergie renouvelable. Même si le pays ne compte aucune collectivité « éloignée », il attribue son succès surtout à la mise en application d'une politique axée sur la prise en charge par la collectivité par l'intermédiaire d'initiatives de coopérationNote de bas de page 51. Les profits réalisés au moyen des systèmes d'énergie renouvelable appartenant aux collectivités ont été consacrés aux maternelles, aux installations sportives et aux lieux de rassemblementNote de bas de page 52. L'expérience de l'Allemagne confirme l'utilité pour AADNC de continuer à investir dans le soutien du développement de systèmes d'énergie renouvelable dans les édifices communautaires, car les économies de coûts réalisées dans les dépenses publiques peuvent servir à fournir d'autres programmes et services communautaires.

En outre, l'Agence internationale de l'énergie a insisté sur le fait que le succès d'une stratégie d'énergie renouvelable doit inclure un cadre stratégique stable et habilitant permettant l'engagement et la prise en charge communautaire, des marchés favorables, incluant des subventions pour encourager l'utilisation, pour créer la capacité communautaire et pour faciliter la compréhension de l'énergie renouvelable et la sensibilisation à celle-ci.

3.2 Harmonisation avec les rôles et les responsabilités

Constatation no 4 : Le programme écoÉNERGIE est conforme aux rôles et aux responsabilités du gouvernement fédéral, et plus particulièrement au mandat d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.

La présente évaluation montre que les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral et d'AADNC sont complexes et qu'ils sont liés aux responsabilités provinciales et territoriales. De nombreux programmes de financement fédéraux, provinciaux et territoriaux ont été mis en place et continuent d'évoluer afin de faciliter le développement des technologies et leur adaptation aux conditions du Nord, d'accroître la capacité de production à partir de sources d'énergies renouvelables dans les communautés et de mettre en œuvre des projets d'énergies renouvelables.

C'est aux provinces et aux territoires qu'incombent essentiellement les rôles et les responsabilités en matière d'approvisionnement énergétique des communautés. Le gouvernement fédéral, pour sa part, soutient l'intégration du secteur des énergies renouvelables dans l'ensemble du pays.

Jusqu'à maintenant, les provinces et les territoires ont été les principaux promoteurs des programmes d'économie d'énergie, le gouvernement fédéral ayant tendance à apporter un soutien aux provinces et aux territoires, en déterminant les technologies des énergies renouvelables éprouvées et en faisant la promotion par la mise en place d'une approche nationale cohérente. Ce rôle de soutien du gouvernement fédéral auprès des administrations provinciales et territoriales, dans le développement des énergies renouvelables, est largement documenté. De fait, selon l'Agence internationale de l'énergie, le succès des politiques nationales en matière d'énergies renouvelables dépend de la mise en place d'un cadre gouvernemental qui facilite les projets de recherche et développement par l'industrie, jusqu'à ce que le secteur des énergies renouvelables prenne de l'essor et devienne un secteur prévisible, flexible et crédible. Les efforts doivent également inclure des mesures visant à réduire les obstacles économiques afin de faciliter la mise en place des technologies des énergies renouvelables. Lorsque les politiques sur les énergies renouvelables auront été élaborées et que les technologies renouvelables deviendront largement acceptées par le public et intégrées aux infrastructures existantes, le gouvernement fédéral pourra éliminer progressivement son aide cibléeNote de bas de page 53. À ce stade-ci, le rôle d'AADNC est donc d'accroître la visibilité et la viabilité des technologies des énergies renouvelables dans les communautés des réserves et les communautés du Nord, en attendant que ces technologies deviennent facilement accessibles et acceptées en tant qu'investissements publics courants et que les provinces et territoires mettent en place des cadres stratégiques qui puissent assurer la viabilité de ces systèmes.

« Le diesel est l'énergie privilégiée dans le Nord, en raison de la constance d'approvisionnement. La constance de l'approvisionnement, voilà l'élément préoccupant. Le financement d'études de faisabilité aide à changer les mentalités et à bâtir la confiance envers les technologies des énergies renouvelables. Les gens ont peur de prendre le risque de passer du diesel à une source d'énergie moins sûre. La transition vers de nouvelles technologies doit se faire de façon graduelle. L'élimination complète du diesel prendra beaucoup de temps… voilà pourquoi [le gouvernement] doit produire des résultats. » – Répondant

La mise en place d'un programme fédéral ayant pour but de promouvoir l'adoption des technologies des énergies renouvelables pour réduire les émissions de GES s'inscrit également dans les tendances internationales. De fait, dans toutes les classes de revenus, le pourcentage de pays ayant adopté une politique nationale en matière d'énergies renouvelables a augmenté de façon soutenue au cours de la dernière décennie. L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné la prochaine décennie (c.à-d. de 2014 à 2024) « Décennie internationale de l'énergie durable pour tousNote de bas de page 54 », le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a indiqué qu'il était impératif d'amorcer une transition immédiate vers des énergies plus propres afin de réduire les conséquences catastrophiquesNote de bas de page 55 et les plus grandes économies mondiales et plus gros émetteurs de GES (qui représentent plus du tiers des émissions mondiales de GES) – à savoir la Chine et les États-Unis – ont annoncé des plans visant à réduire considérablement leurs émissions de carbone. Ainsi, les États-Unis se sont engagés à réduire, d'ici 2025, leurs émissions de GES de 26 à 28 % par rapport aux niveaux de 2005, alors que la Chine espère que ses émissions de CO2 commenceront à diminuer à partir de 2030 ou avant, grâce à une augmentation de la proportion d'énergie produite à partir de combustibles non fossiles, son objectif étant que cette proportion atteigne 20 % de la production totale d'énergie d'ici 2030. Ces engagements sont reconnus comme étant essentiels à l'intensification des efforts à l'échelle mondiale. Des engagements plus officiels doivent être négociés en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 (CdP 21) qui se tiendra à Paris, en FranceNote de bas de page 56.