Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest (Stratégie des zones protégées)

Rapport final

Date : Avril 2013

Numéro de projet : 10018

Format PDF (564 Ko, 89 pages)

Table des matières

- Liste des sigles

- Sommaire

- Réponse et plan d'action de la direction

- 1. Introduction

- 2. Méthodologie de l'évaluation

- 3. Constatations de l'évaluation - Pertinence

- 4. Constatations de l'évaluation - Conception et exécution

- 5. Constatations de l'évaluation - Rendement (efficacité/réussite)

- 6. Conclusion

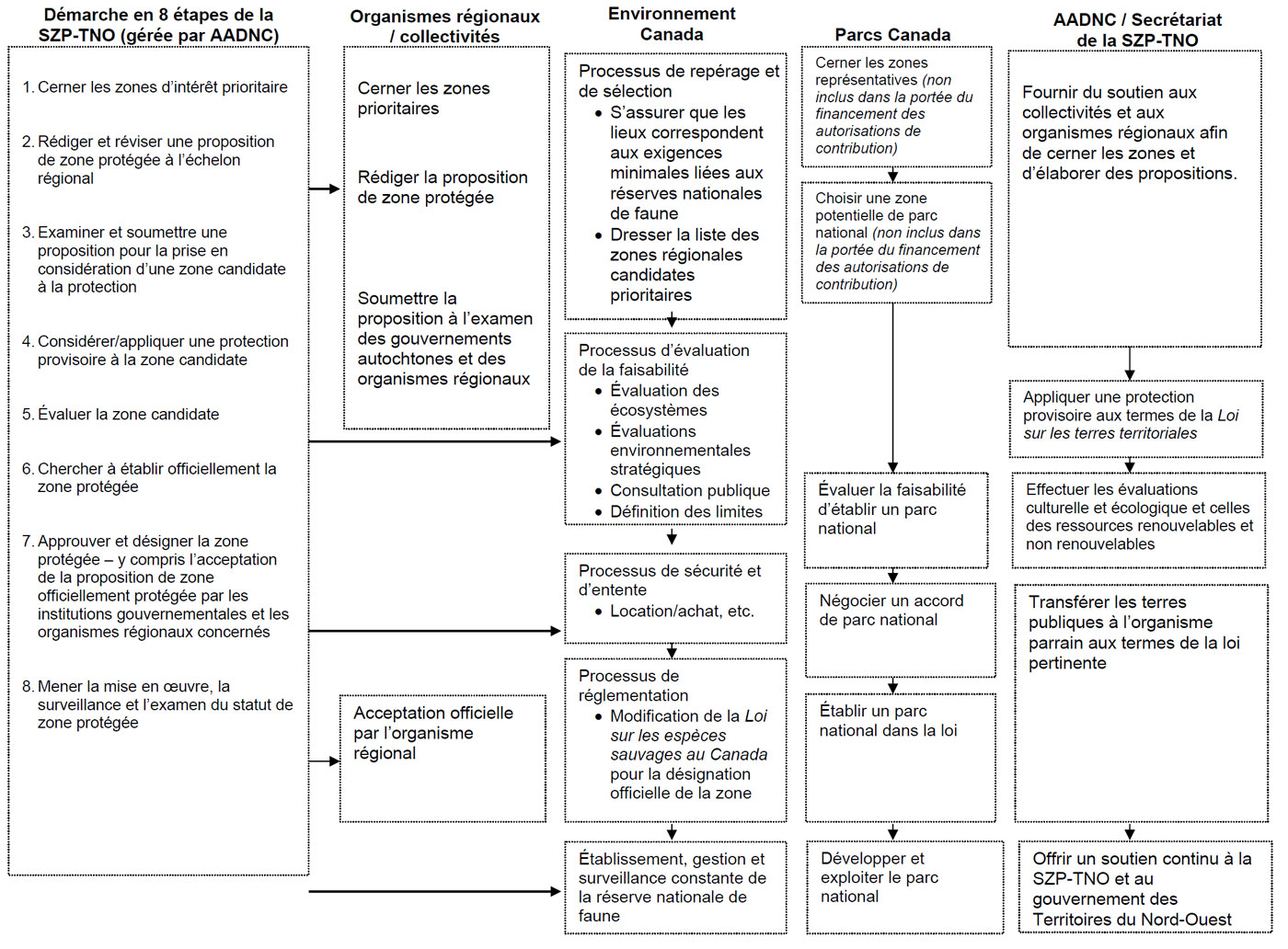

- Annexe A : Diagramme du processus lié aux zones protégées

- Annexe B : Grille pour l'évaluation des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord Ouest

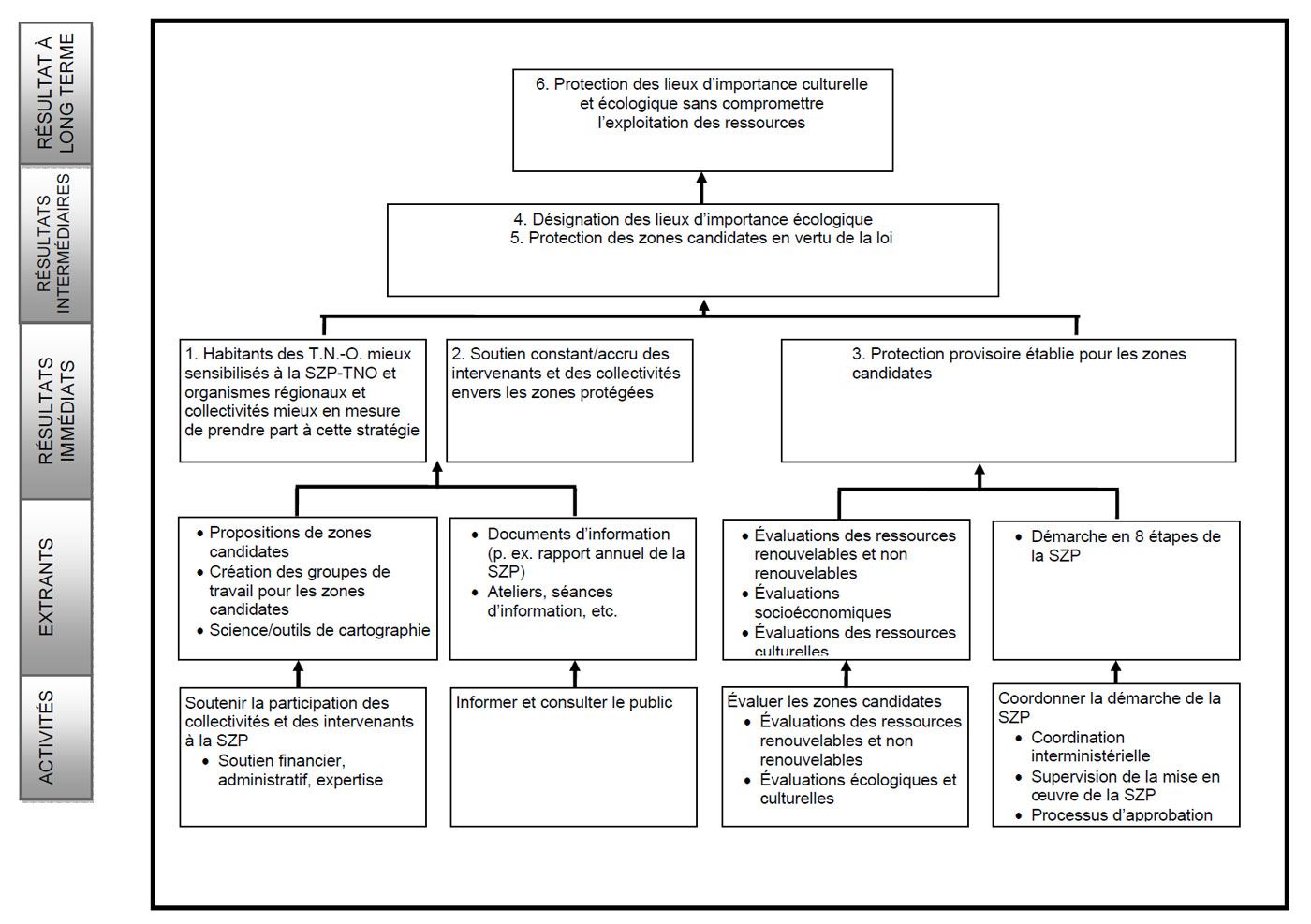

- Annexe C : Modèle logique du Programme

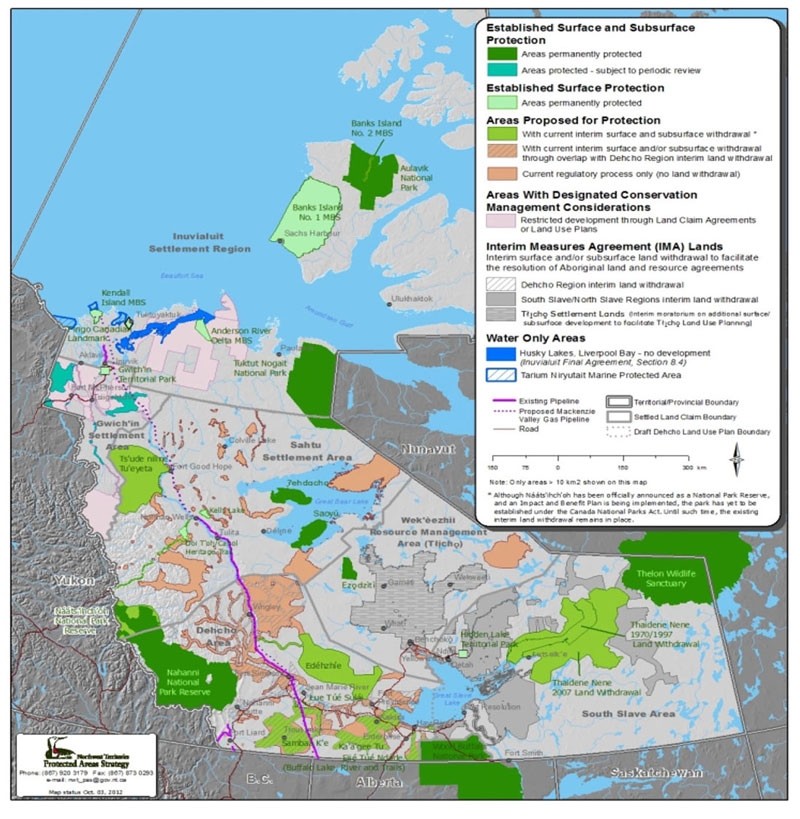

- Annexe D : Carte de la SZP-TNO

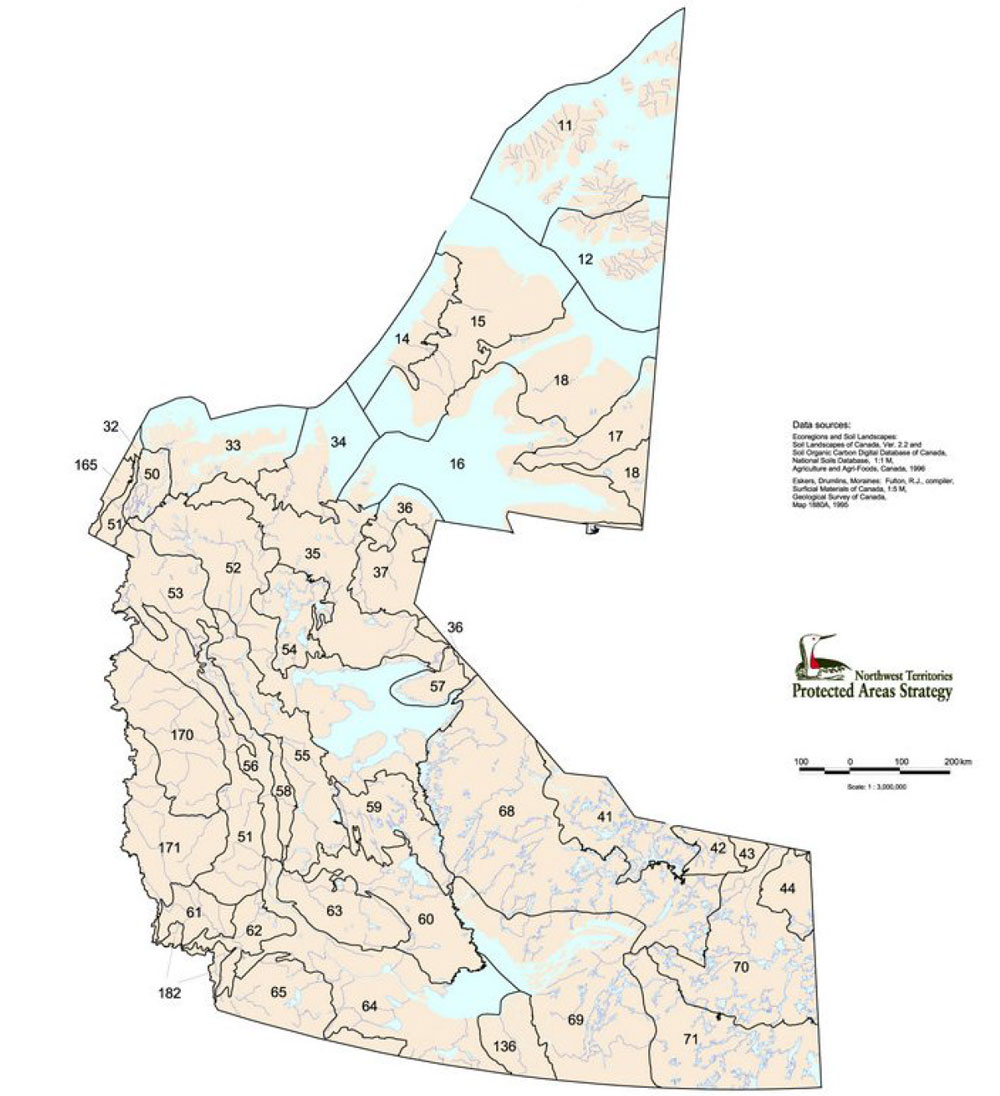

- Annexe E : Écorégions terrestres des T.N.-O

- Annexe F : Bibliographie

Liste des sigles

| AADNC |

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |

|---|---|

| DGEMRE |

Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen |

| SZP |

Stratégie des zones protégées |

| SZP-TNO |

Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest |

| T.N.-O. |

Territoires du Nord-Ouest |

Sommaire

Portée et éléments de l'évaluation

Ce rapport présente les résultats et les recommandations de l'évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest. L'Initiative appuie la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (SZP-TNO) et a pour but d'établir, de développer et d'exploiter jusqu'à six réserves nationales de faune fédérales et un lieu historique national, de mener des consultations et de réaliser une étude de faisabilité qui pourraient entraîner l'établissement d'une réserve de parc national (Thaidene Nene), et de faciliter la mise en valeur responsable des ressources à l'appui de la SZP-TNO. L'évaluation rend compte des résultats des exercices financiers 2008-2009 à 2011-2012 et aborde cinq questions fondamentales soulignées dans la Politique sur l'évaluation (2009) du Conseil du Trésor : la pertinence (besoin continu de la SZP-TNO, conformité aux priorités du gouvernement fédéral, harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement) et le rendement (réalisation des résultats escomptés, démonstration d'efficience et d'économie). Elle aborde aussi la conception et l'exécution, les pratiques exemplaires et les leçons apprises.

Contexte du programme

La SZP-TNO favorise et soutient la création et l'établissement d'un réseau de zones protégées dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O). Approuvée par le gouvernement du Canada et celui des T.N.-O. en 1999, elle est établie par la collectivité et pour la collectivité. Les principaux objectifs de la SZP-TNO sont de protéger : a) des zones naturelles et culturelles particulières; b) les principales zones représentatives de chaque écorégion des T.N.-O. La démarche de planification en 8 étapes de la StratégieNote de bas de page 1 et l'approche équilibrée pour l'établissement de zones protégées constituent ses grands principes directeurs.

Méthodologie d'évaluation

La méthodologie d'évaluation comportait quatre éléments d'information : a) analyse documentaire; b) examen de documents et de dossiers; c) 29 entrevues structurées auprès d'informateurs clés; d) deux études de cas avec 11 participants. Au total, 40 participants ont été interrogés, y compris des représentants d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), d'Environnement Canada, de l'Agence Parcs Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, de groupes/collectivités autochtones, d'associations de l'industrie et d'entreprises de l'industrie des ressources. La disponibilité de certains participants en raison de conflits d'horaire figure parmi les limites.

Principales constatations de l'évaluation

I. Pertinence

La preuve démontre clairement le besoin continu d'un réseau de zones protégées dans les T.N.-O. Cela s'explique par : a) un intérêt accru et la multiplication des activités de développement économique et des ressources dans les T.N.-O., de même que leurs répercussions sur les Premières Nations, la faune et l'habitat; b) la façon dont l'initiative vient compléter la planification régionale de l'aménagement du territoire. La Stratégie est également conforme aux priorités du gouvernement du Canada (p. ex. la gestion des ressources, des terres et de l'environnement dans le Nord) et est dûment harmonisée avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral (p. ex. responsabilités législatives et réglementaires relatives aux terres de la Couronne). Toutefois, au moment de la rédaction du rapport d'évaluation (décembre 2012-janvier 2013), il était difficile de voir comment et dans quelle mesure le transfert des responsabilitésNote de bas de page 2 concernant les terres et les ressources dans les T.N.-O. pourrait influer sur les rôles et responsabilités du gouvernement du Canada dans le cadre de la SZP-TNO.

II. Conception et exécution

La SZP-TNO est adéquatement conçue pour offrir aux intervenants l'occasion d'y participer positivement et de mettre en commun leurs intérêts et priorités, tout en développant des relations. Cela s'explique en grande partie par l'engagement en matière de communication, de collaboration et de consultation (structure de gouvernance) qui facilitera la démarche en 8 étapes nécessaire pour établir et maintenir les zones protégées. Toutefois, il reste encore d'importants défis à relever, comme la communication verticale (entre la SZP-TNO et les hauts fonctionnaires fédéraux à l'administration centrale) ainsi que l'atteinte d'un quorum lors des rencontres du Comité directeur. Il faut revoir et préciser les rôles et responsabilités du Comité directeur et du Secrétariat et favoriser une meilleure compréhension de la relation entre la SZP-TNO et la conservation des zones marines. Les rôles et responsabilités du Comité directeur devront aussi évoluer (p. ex. offrir une orientation et des conseils plus stratégiques), particulièrement en ce qui concerne la surveillance et la gestion des zones protégées.

En ce qui concerne l'exécution de la Stratégie, l'initiative offre aux intervenants des soutiens financiers, techniques, scientifiques et administratifs suffisants pour qu'ils puissent participer à la démarche de la SZP-TNO. Cependant, il importe d'améliorer les mécanismes de transfert financier, puisque ceux-ci sont imprévisibles et constituent par conséquent un fardeau administratif inutile en plus de créer de l'incertitude lors de la planification. Rien n'indique que des mécanismes de mesure du rendement ont été adoptés. L'atténuation de ces problèmes liés à l'exécution du programme permettrait d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'initiative.

III. Rendement (efficacité, efficience et économie)

Le gouvernement du Canada n'a encore établi aucune des six réserves nationales de faune demandées. L'approbation pour l'achèvement de ces lieux a été reportée dans le processus d'autorisation. Actuellement, il n'existe qu'un seul lieu historique national (Saoyú-?ehdacho) régi par l'Agence Parcs Canada. Quant à Environnement Canada (Environnement Canada), quatre réserves nationales de faune candidates bénéficient d'un statut de protection intérimaire (Edéhzhíe, Ts'ude niline Tu'eyeta, Ka'a'gee Tu et Sambaa K'e), et une autre est en attente d'autorisation (Kwets'oòtł'àà). Selon le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 2008, le résultat immédiat ciblé, de trois autres zones bénéficiant d'un statut de protection intérimaire en 2011 et d'un maximum de quatre autres d'ici 2013, n'a pas été atteint.

Les habitants des T.N.-O. connaissent la SZP-TNO et cette Stratégie est gérée de manière à permettre la participation des organisations et des collectivités. Comme il n'y a pas suffisamment de données pertinentes, il est difficile de déterminer s'il y a eu une sensibilisation accrue à la Stratégie chez les habitants des T.N.-O. ou une augmentation de leur capacité à participer. Parallèlement, de nombreux comités ainsi que la plupart des intervenants soutiennent davantage la SZP-TNO, et ce, de manière continue.

Enfin, les données financières et qualitatives laissent entendre que la SZP-TNO a réussi à minimiser les ressources financières et matérielles tout en maximisant les résultats. Toutefois, en se penchant sur les questions de capacité à l'échelon de la collectivité et en renvoyant le rôle du Comité directeur et les mécanismes actuels de financement, il sera possible de renforcer la capacité en ressources humaines des régions éloignées et d'améliorer les résultats.

IV. Pratiques exemplaires et leçons tirées

L'évaluation a permis de relever un certain nombre de pratiques exemplaires. Celles-ci comprennent : la participation des Autochtones dès le départ; la participation à la démarche de la SZP-TNO; la forte insistance sur les partenariats et la collaboration multipartites; les efforts importants et dynamiques en matière de communication grâce à des réunions périodiques avec le Comité directeur et le groupe de travail, à des bulletins, etc.; le recours aux connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles facilitent la compréhension globale de la culture, de l'histoire, de l'habitat, etc.

Les données probantes révèlent de nombreuses leçons apprises : avertir rapidement les intervenants de la possibilité que la démarche en 8 étapes nécessite plus de temps que prévu; préciser les échéanciers d'autorisation ministérielle; favoriser une meilleure communication entre les hauts fonctionnaires fédéraux (administration centrale) de la SZP-TNO (p. ex. le sous-ministre adjoint et le sous-ministre); indiquer aux intervenants toutes les options de protection des terres disponibles avant d'aller de l'avant avec la Stratégie.

Recommandations

Il est recommandé que les ministères et organismes participants, en collaboration les uns avec les autres :

- abordent la question des limites de capacité à l'échelle de la collectivité en travaillant avec les partenaires communautaires concernés, afin de miser sur un savoir-faire et des capacités accrus dans la réalisation des activités de la SZP-TNO, tout en partageant les coûts associés aux évaluations et aux activités du groupe de travail;

- revoient et révisent le rôle du Comité directeur afin de veiller à ce qu'il assure une orientation stratégique, conformément à son mandat;

- de concert avec les ministères et organismes concernés, revoient les mécanismes de financement actuels afin d'assurer la prévisibilité des fonds et leur attribution opportune aux bénéficiaires; et

- adoptent une approche qui permettra de mieux comprendre la SZP-TNO et de mieux communiquer ses objectifs, en ce qui concerne le transfert de responsabilités sur les terres et les ressources.

Réponse et plan d'action de la direction

Titre du projet : Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest : Stratégie des zones protégées (SZP-TNO)

No du projet : 1570-7/10018

1. Réponse de la direction

Jusqu'à présent, seule une des sept zones protégées a été créée de façon permanente au moyen des contributions que le gouvernement fédéral a affectées à la SZP-TNO aux termes d'un financement ciblé pour 2008-2009 et les années suivantes. Grâce à l'analyse et au processus entrepris jusqu'à maintenant avec la vaste participation des intervenants et des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, d'ici une année ou deux, des investissements limités devraient produire des résultats supplémentaires.

Comme l'indique le rapport, d'autres mécanismes de conservation des terres comme l'aménagement du territoire ou les processus de conservation mis en œuvre par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent également produire des résultats semblables à ceux visés par la SZP-TNO. De plus, il y a encore un intérêt pour la conservation à long terme des parcs et des réserves nationales de faune, et il faudrait continuer d'explorer les possibilités à cet égard au moyen du financement permanent affecté à cette initiative.

Les recommandations de l'évaluation se limitaient à des mesures qui pourraient être mises en œuvre au cours de l'année suivant l'approbation des évaluations, puisque le transfert des responsabilités se fera à la fin de cette période. Les plans d'action proposés tiendront compte de ces recommandations en vue d'améliorer les activités actuellement menées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la SZP-TNO.

Aux termes du transfert des responsabilités, les activités menées par AADNC dans le cadre de la SZP-TNO seront, à partir du 1er avril 2014, en grande partie assumées par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Au cours de la période précédant le transfert, AADNC jouera un rôle clé afin d'assurer le bon déroulement du processus lorsque les responsabilités et les connaissances liées à la SZP-TNO, y compris celles concernant le Secrétariat de la SZP-TNO, seront transférées des responsables fédéraux à leurs homologues du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Environnement Canada continuera de contribuer à la production des rapports de groupe de travail au sujet des réserves nationales de faune candidates. Environnement Canada se chargera également de l'administration et de la surveillance de toutes les réserves nationales de faune aménagées. Compte tenu de l'analyse rigoureuse effectuée au sujet des zones protégées, du niveau de participation observé jusqu'à présent au sein des collectivités et parmi les intervenants ainsi que des commentaires suscités par cette évaluation, les prochaines activités de programme viseront à terminer la production des rapports de groupe de travail. Ensuite, les dernières étapes en vue de l'établissement des réserves nationales de faune pourront être mises en œuvre en fonction des décisions prises par le gouvernement fédéral et par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au sujet du transfert des responsabilités.

Parcs Canada continuera d'utiliser le financement permanent afin de créer et d'aménager le lieu historique national Saoyú-?ehdacho, conformément à l'entente conclue avec les Dénés et Métis du Sahtu, et de gérer le site. En ce qui concerne le projet de parc national Thaidene Nene, Parcs Canada continuera de collaborer avec d'autres ministères fédéraux, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Première Nation dénée de Lutsel K'e et la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest afin de délimiter la réserve de parc national tout en tenant compte du transfert des responsabilités. Parcs Canada financera les activités liées à l'établissement des limites définitives et à la négociation des ententes requises. Parcs Canada se penchera également sur les moyens d'obtenir les fonds nécessaires à la création, à l'aménagement et à la gestion de la réserve de parc national, puisque la SZP-TNO ne prévoit pas les fonds nécessaires pour cet aspect du projet de parc national Thaidene Nene.

2. Plan d'action

Il est recommandé que les ministères participants :

| Recommandations | Actions | Gestionnaire responsable (Titre/Secteur) | Dates de commencement et d'achèvement prévues |

|---|---|---|---|

| 1. abordent la question des limites de capacité à l'échelle de la collectivité en travaillant avec les partenaires communautaires concernés, afin de miser sur un savoir-faire et des capacités accrus dans la réalisation des activités de la SZP-TNO, tout en partageant les coûts associés aux évaluations et aux activités du groupe de travail. | Dans le contexte du transfert des responsabilités, les responsabilités jusque-là assumées par AADNC à l'égard de la mise en œuvre et du financement permanent de la SZP-TNO seront transférées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à partir du 1er avril 2014. Cependant, chacun des responsables fédéraux concernés (AADNC et Environnement Canada) continuera d'appuyer cette initiative dans les limites de son secteur de responsabilité et de son niveau de ressources actuel. | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest | Date de commencement : Mars 2013 |

| Depuis avril 2013, le financement accordé par AADNC pour les activités liées à la SZP-TNO est considérablement réduit. AADNC et Environnement Canada travailleront en collaboration, dans le respect de leur mandat respectif, afin d'accroître la participation, l'expertise et le partage des coûts dans le cadre des réunions de groupe de travail auxquelles participent les membres de la collectivité, et ils veilleront à la production des rapports sur les zones candidates. | Environnement Canada – directeur régional de la région des Prairies et du Nord; gestionnaire du Service de conservation du Nord | Achèvement : Avril 2014 |

|

| 2. revoient et révisent le rôle du Comité directeur afin de veiller à ce qu'il assure une orientation stratégique pour clarifier les rôles et les responsabilités liés aux discussions en cours concernant le transfert des responsabilités et d'assurer une participation adéquate des partenaires, conformément à son mandat. | En collaboration avec Environnement Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, AADNC examinera le plan de travail et le mandat du Comité directeur d'ici au transfert des responsabilités (avril 2014). Toutes les options seront examinées, y compris l'établissement d'un nouveau rôle et d'un nouveau mandat pour le Comité directeur ou la dissolution du Comité directeur si ce dernier n'est plus jugé nécessaire. Il sera essentiel de consulter le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au sujet des changements à apporter au Comité directeur, car c'est ce gouvernement qui sera responsable du financement du Comité directeur après le transfert des responsabilités. | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest Environnement Canada – directeur régional de la région des Prairies et du Nord; gestionnaire du Service de conservation du Nord |

Date de commencement : Avril 2013 |

| 1) Première discussion dans le cadre d'une réunion du Comité directeur au sujet des changements au Comité directeur proposés à la suite de l'examen de son plan de travail 2013-2014. | Achèvement : 1) Février 2013 |

||

| 2) Réunion de suivi du Comité directeur afin de discuter du rôle actuel du Comité. | 2) Mai 2013 | ||

| 3) Prise des décisions concernant l'avenir du Comité directeur et communication de celles-ci. | 3) Avril 2014 | ||

| 3. de concert avec les ministères et organismes concernés, revoient les mécanismes de financement actuels afin d'assurer la prévisibilité des fonds et leur attribution opportune aux bénéficiaires. | Date de commencement : Mars 2013 |

||

| 1) Le financement qu'AADNC consacre aux activités de la SZP pour 2013-2014 et les années suivantes est considérablement réduit, au point où il exclura probablement le financement des bénéficiaires. Lorsque les responsabilités seront transférées, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest assumera les responsabilités et le financement liés aux activités actuellement menées dans le cadre de la SZP-TNO. Conformément à la Politique sur les paiements de transfert, AADNC continuera d'assurer la prévisibilité des fonds et la prestation rapide pour les bénéficiaires. |

1) AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest | Achèvement : 1) Avril 2014 |

|

| 2) Dans le cas où la réserve de parc national Thaidene Nene proposée se révèle possible, et les ententes nécessaires sont convenues avec succès, Parcs Canada se penchera sur les moyens d'obtenir de nouveaux fonds à la création, à l'aménagement et à la gestion de la réserve de parc national Thaidene Nene, puisque la SZP-TNO ne prévoit pas les fonds nécessaires pour cet aspect du projet. | 2) Agence Parcs Canada – directeur, Direction de l'établissement des aires protégées | 2) Avril 2014 | |

| 4. adoptent une approche qui permettra de mieux comprendre la SZP-TNO et de mieux communiquer ses objectifs, en ce qui concerne le transfert des responsabilités sur les terres et les ressources. | Dans le contexte du transfert des pouvoirs concernant les terres et les ressources, AADNC et Environnement Canada travaillent actuellement avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin d'élaborer une approche qui facilitera la transition et permettra de mieux comprendre les activités et les objectifs liés à la SZP-TNO après le transfert des responsabilités. Voici les mesures prises jusqu'à présent : | AADNC – directeur général régional des Territoires du Nord-Ouest, avec la collaboration du directeur général, Ressources naturelles et environnement Environnement Canada – gestionnaire de la région de la capitale nationale responsable des zones protégées; Direction générale de la politique stratégique; région des Prairies et du Nord |

Date de commencement : Février 2013 |

| Achèvement : Pour l'ensemble des mesures : D'ici avril 2014 |

|||

| 1) Correspondance ministérielle entre AADNC, Environnement Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de clarifier et d'approuver les modalités qui permettront le bon déroulement du transfert des responsabilités; et | 1) Février 2013 | ||

| 2) Participation aux réunions de groupe de travail et élaboration d'un message commun. | 2) Mars 2013 | ||

| Il y a aura d'autres communications entre Environnement Canada et AADNC d'ici au transfert des responsabilités. L'Agence Parcs Canada travaillera avec AADNC et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sur des messages de communication communs portant sur Thaidene Nene |

Agence Parcs Canada – directeur, Direction de l'établissement des aires protégées AADNC - directeur général, Ressources naturelles et environnement |

Débuté juin 2013 |

Au nom des équipes d'évaluation des trois organisations, je recommande au Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC d'approuver cette réponse de la direction et ce plan d'action :

Originale signée le 28 octobre 2013 par :

Michel Burrowes

Directeur, Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen, AADNC

J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.

Originale signée le 20 août 2013 par :

Janet King

SMA, Organisation des affaires du Nord, AADNC

J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.

Originale signée le 16 octobre 2013 par :

Mike Beale, Environnement Canada

SMA, Direction générale de l'intendance environnementale, Environnement Canada

J'approuve la réponse de la direction et le plan d'action qui précèdent.

Originale signée le 30 août 2013 par :

Rob Prosper

VP, Établissement et conservation des aires protégées, Parcs Canada

La réponse de la direction et le plan d'action concernant l'Évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest : Stratégie des zones protégées ont été approuvés par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen.

1. Introduction

1.1 Aperçu

Ce rapport présente les résultats et les recommandations de l'évaluation de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest, à l'appui de la Stratégie des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest (SZP-TNO). L'évaluation a été menée en réponse à l'exigence faite par le Conseil du Trésor d'évaluer toutes les dépenses de programme directes, à l'exception des subventions et des contributions, tous les cinq ans (Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor, 2009). Dans le présent document, la SZP-TNO est aussi désignée par les termes « Programme », « Initiative » et « Stratégie ».

Cette évaluation horizontale, réalisée avec Environnement Canada, aborde les exigences énoncées dans la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor 2009. Conformément à cette politique, elle passe en revue cinq questions fondamentales qui se rapportent à la SZP-TNO : la pertinence (besoin continu du programme, conformité aux priorités du gouvernement fédéral et harmonisation avec les rôles et responsabilités de ce dernier) et le rendement (réalisation des résultats escomptés et démonstration d'efficience et d'économie). L'évaluation porte aussi sur la conception et l'exécution, les pratiques exemplaires, les leçons apprises et, dans la mesure du possible, offre des solutions de rechange afin de guider l'élaboration future d'initiatives et de programmes similaires.

Le cadre de référence, élaboré pendant la phase de planification de l'évaluation, énonce la portée de l'évaluation, laquelle a été menée entre novembre 2011 et novembre 2012. La Direction générale de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen (DGEMRE), en collaboration avec la Direction générale de la vérification et de l'évaluation d'Environnement Canada et Goss Gilroy Inc., a entrepris l'évaluation. Le travail a été achevé à l'interne par la DGEMRE, avec l'aide d'Environnement Canada et, dans une certaine mesure, de l'Agence Parcs Canada. Par exemple, l'analyse documentaire, l'examen de documents et de dossiers et l'élaboration de contextes pour les études de cas ont été réalisés par Goss Gilroy Inc., et des renseignements supplémentaires ont été fournis par la DGEMRE. La DGEMRE a mené la réalisation des études de cas et la plupart des entrevues auprès des informateurs clés, avec de l'aide d'Environnement Canada, et a rédigé le rapport final avec l'aide du groupe de travail d'évaluation (groupe de travail) (représentants d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada).

Le rapport est structuré de la façon suivante :

Section 1.0 – Introduction (y compris le profil de la SZP-TNO, les objectifs, la structure, la gestion, les intervenants, les bénéficiaires et les ressources)

Section 2.0 – Méthodologie de l'évaluation et limites

Section 3.0 – Constatations de l'évaluation relativement à la pertinence

Section 4.0 – Constatations de l'évaluation relativement à la conception et à l'exécution

Section 5.0 – Constatations de l'évaluation relativement au rendement (efficacité, efficience et économie)

Section 6.0 – Conclusions et recommandations

Section 7.0 – Annexes

1.2 Profil du programme

1.2.1 Contexte et description

Les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), et la vallée du Mackenzie (Vallée) en particulier, comptent de nombreuses nouvelles zones à protéger. La Vallée couvre un vaste territoire de forêts boréales vierges abritant une faune riche et diversifiée, dont plus de 100 espèces d'oiseaux migratoires et plusieurs espèces en péril, et contenant d'importants lieux historiques qui documentent les modes de vie et l'aménagement territorial traditionnels des Autochtones. Parallèlement, elle présente un potentiel de développement pour les ressources non renouvelables.

En 1974, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission Berger d'étudier les répercussions sociales, environnementales et économiques du Projet gazier Mackenzie proposé, lequel devait compter parmi les plus importants projets d'infrastructure pour l'exploitation de ressources non renouvelables de l'histoire du Canada. Bien que le Projet gazier Mackenzie se limite à la production et au transport du gaz naturel depuis le delta du Mackenzie, il pourrait entraîner la mise en exploitation d'un bassin ainsi que la prospection et le développement de nouvelles ressources dans d'autres régions de la Vallée. Ainsi, des répercussions directes non désirées seraient ressenties dans 16 des écorégions des T.N.-O., et les effets à long terme du Projet gazier Mackenzie de même que des projets connexes pourraient s'étendre à l'ensemble des 42 écorégions. Le rapport de la Commission (1977) a conclu que ce pipeline constituerait un risque important pour l'environnement et n'offrirait que quelques avantages économiques à long terme aux collectivités du Nord. Plus précisément, la Commission a soulevé des préoccupations au sujet des Autochtones : elle a recommandé que le Projet gazier Mackenzie soit reporté de 10 ans et que tout développement soit précédé d'un règlement en matière de revendications territoriales et de l'établissement de zones protégées.

Des recommandations semblables ont été faites en 1996; pendant l'évaluation environnementale de la mine de diamants de la BHP proposée, le Fonds mondial pour la nature a menacé d'intenter des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral à moins qu'un engagement soit pris pour élaborer une stratégie concernant les zones protégées dans les T.N.-O. S'en est suivie une collaboration entre les gouvernements fédéral et territorial, les industries, les collectivités, les organisations autochtones et les organisations non gouvernementales de l'environnement, ce qui a donné lieu à la création de la SZP-TNO en 1999.

La SZP-TNO comporte deux objectifs principaux : protéger les zones naturelles et culturelles importantes et représenter chacune des 42 écorégions des T.N.-O. La SZP-TNO prévoit un processus de mobilisation de la collectivité en 8 étapes, s'appuyant sur les meilleures connaissances disponibles sur les traditions, l'écologie, les ressources et l'économie pour la prise de décisions sur l'aménagement du territoire. Ces 8 étapes comprennent : la détermination de zones candidates; l'élaboration de propositions; diverses évaluations écologiques, sociales/culturelles, économiques et des ressources; la planification de la gestion; la protection intérimaire et définitive; la gestion, la surveillance et les activités d'application continues (voir l' annexe A).

En 2003, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ancien nom) a demandé qu'un plan soit élaboré afin d'aborder les préoccupations soulevées concernant la possibilité que le Projet gazier Mackenzie proposé empêche la mise en place du réseau de zones protégées envisagé par la SZP-TNO dans la vallée du Mackenzie. En réponse à cette demande, le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie (Mackenzie Valley Five Year Action Plan – Conservation Planning for Pipeline Development) a été élaboré. Le plan d'action arrive après la SZP-TNO; il a pour but de désigner les zones protégées avant ou pendant la construction du pipeline.

D'ici 2008, trois zones protégées candidates (Edéhzhíe (plateau Horn), Sambaa K'e (lac Trout) et Ts'ude niline Tu'eyeta (Ramparts)) ont été proposées dans le cadre de la SZP-TNO, mais une seule, Saoyú-?ehdacho, a obtenu une protection permanente en tant que lieu historique national. Afin de suivre une approche plus équilibrée quant au développement et à la conservation, le gouvernement du Canada a décidé de réserver, dans le budget 2007, 25 millions de dollars sur cinq ans et 4 millions de dollars par année suivante pour créer ou élargir des zones protégées dans les T.N.-O., à l'appui de la Stratégie des zones protégées (SZP).

La SZP-TNO repose sur la législation actuelle. Par conséquent, seuls Environnement Canada, l'Agence Parcs Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent parrainer les zones protégées. Il existe deux impératifs concernant le parrainage de zones protégées : la zone candidate doit s'inscrire dans les résultats prévus et les priorités des programmes mandatés et il doit exister une source de fonds disponibles pour permettre la poursuite des activités.

1.2.2 Objectifs/activités du programme et résultats attendus

L'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest appuie la SZP-TNO. Elle a pour objectif d'établir, de créer et d'exploiter un maximum de six réserves nationales de faune régies par Environnement Canada, ce qui comprend : la mise en place d'un lieu historique national; la réalisation d'une étude de faisabilité et de consultations pouvant mener à l'établissement d'une réserve de parc national (Thaidene Nene), lesquelles seront achevées par l'Agence Parcs Canada; l'aide au développement responsable des ressources à l'appui de la SZP-TNO. AADNC doit fournir un soutien continu (aide technique) aux parrains des zones protégées (Environnement Canada, Agence Parcs Canada et gouvernement des Territoires du Nord-Ouest). Le Ministère offre aussi un appui financier et de l'aide à la coordination au Secrétariat de la SZP, et est responsable de la gestion des terres dans les T.N.-O.

En outre, le rôle d'AADNC consiste à appuyer l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada d'aider les collectivités autochtones à satisfaire leur volonté d'une plus grande autonomie. AADNC offre ses programmes suivant les résultats stratégiques suivants : les gens; le gouvernement; les terres et l'économie; le Nord; les opérations régionales et le Bureau de l'interlocuteur fédéral. L'initiative contribue particulièrement au résultat « le Nord », lequel concerne l'utilisation durable des terres et des ressources par les Premières Nations, les Inuits et les habitants du Nord, selon des méthodes axées sur une meilleure gestion et intendance de l'environnement

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

En tant que ministère responsable de l'administration des terres de la Couronne dans le Nord, AADNC s'acquitte de plusieurs fonctions relatives à l'établissement de zones protégées dans les T.N.-O. Ces fonctions comprennent : la participation aux consultations avec les intervenants; la réalisation d'évaluations de zones candidates; la mise en place de l'inaliénabilité provisoire des terres; le transfert des terres à l'organisme responsable de la zone protégée.

En partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, AADNC assure un leadership stratégique, entre autres en appuyant le Secrétariat de la SZP-TNO, dont le personnel est composé de représentants d'AADNC et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le Secrétariat est le point de contact pour le public et fournit un soutien (offert par AADNC) pour la coordination et le financement ainsi que de l'assistance technique et administrative aux collectivités pour la détermination de zones candidates et l'élaboration de propositions.

Environnement Canada

Selon l'initiative, le rôle d'Environnement Canada dans cette Stratégie consiste à mettre en place six réserves nationales de faune. Les réserves nationales de faune protègent des habitats importants qui soutiennent des espèces fauniques ou des écosystèmes en péril. Les lois d'Environnement Canada ont pour but d'offrir aux collectivités le type de protection permanente qu'elles souhaitent pour les zones candidates. Actuellement, Environnement Canada travaille à l'établissement de cinq réserves nationales de faune. Les trois emplacements les plus près d'atteindre le statut de protection permanente sont les suivants : Edéhzhíe, Ka'a'gee Tu et Ts'udeniline Tu'eyeta. Environnement Canada continuera également de collaborer avec les collectivités et les intervenants afin de poursuivre les efforts de planification, de manière à ce que les attentes du public relativement aux autres réserves nationales de faune puissent être satisfaites dans l'avenir.

La SZP-TNO contribue au résultat stratégique d'Environnement Canada qui vise à s'assurer que « l'environnement naturel du Canada est préservé et restauré pour les générations actuelles et futures ». Ce résultat sera atteint principalement grâce à une activité de programme : « Biodiversité – Espèces sauvages et habitat ». Pour soutenir ces efforts, Environnement Canada a établi un objectif propre à la durabilité des écosystèmes qui consiste à « élaborer et mettre en œuvre des stratégies, des programmes et des partenariats novateurs pour s'assurer que le capital naturel du Canada est préservé pour la présente génération et les générations à venir ».

Les activités d'Environnement Canada sont orientées vers :

- le travail avec les collectivités et les intervenants, afin d'achever les activités de planification de la SZP-TNO qui mèneront à l'établissement des réserves nationales de faune;

- la gestion des six réserves nationales de faune, y compris la surveillance et la prise de l'inventaire des ressources naturelles, la gestion des espèces en péril, la planification de la gestion, la conservation des ressources, l'exécution de programmes d'éducation et de sensibilisation, l'application des règlements et l'administration des zones.

Une décision du Cabinet est nécessaire pour la création d'une réserve nationale de faune. La désignation officielle à titre de réserve nationale de faune exige la modification du règlement pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada. Dans le cadre de ce processus, il faut mener des consultations auprès des organisations autochtones (à l'échelle communautaire et régionale) et d'autres intervenants. Un résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR), un plan de communication, un certificat de localisation des terres et des documents d'information figurent parmi les documents requis. Le ministre de l'Environnement et le Cabinet reçoivent la proposition finale, l'ébauche de plan de gestion, le REIR et l'évaluation environnementale stratégique aux fins d'examenNote de bas de page 3. Il revient au Cabinet de décider de la création d'une réserve nationale de faune et du moment de celle-ci. Le processus législatif d'établissement des réserves nationales de faune comprend aussi la publication dans la Gazette du Canada et l'ajout à la liste de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.

Agence Parcs Canada

Les lois de l'Agence Parcs Canada prévoient la création de parcs nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, de lieux historiques nationaux en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et d'aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. En vertu de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation, l'Agence Parcs Canada reçoit des fonds pour évaluer la faisabilité de la proposition de parc national Thaidene Nene (bras oriental du Grand lac des Esclaves) et pour créer et exploiter le lieu historique national Saoyú-?ehdachoNote de bas de page 4. Elle a aussi utilisé de ses propres fonds pour la protection de la réserve de parc national Nááts'ihch'oh afin de préserver le cours supérieur de la rivière Nahanni Sud – cet emplacement avait d'abord été repéré dans le cadre de la SZP-TNO.

De façon générale, conformément au cours normal de ses activités, l'Agence Parcs Canada travaille séparément d'AADNC et d'Environnement Canada pour mener l'ensemble des activités associées à ces deux zones candidates. Toutefois, ces ministères et l'Agence Parcs Canada collaborent dans le cadre des évaluations des ressources minérales, du retrait des terres et des négociations sur les revendications territoriales. L'évaluation et l'établissement de la réserve de parc national Thaidene Nene supposent une étude de faisabilité, la consultation des collectivités et la préparation de produits de communication et de promotion. Le financement relatif à cette autorisation ne vise que l'évaluation de la faisabilité de la proposition de réserve de parc national Thaidene Nene. Quant à la création et à l'exploitation du lieu historique national Saoyú?ehdacho, sept des huit étapes de la SZP ont été menées à bien, y compris le transfert des terres. Le financement de ce lieu historique national porte sur la mise sur pied et le financement d'un centre de visiteurs, l'entretien du lieu historique national et l'offre d'un appui financier à la Première Nation de Déline pour la cogestion de la zone.

Pour ce qui est des approbations concernant l'Agence Parcs Canada, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada formule des recommandations au ministre de l'Environnement au sujet des activités de commémoration des lieu historique national.

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Travaillant en étroite collaboration avec AADNC, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (par l'entremise du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement) offre un soutien au Secrétariat de la SZP-TNO qui, à son tour, appuie les collectivités et les organismes régionaux dans la réalisation des huit étapes de la SZP-TNO (pour la protection des terres en vertu des lois territoriales (Loi sur les parcs territoriaux et Loi sur la faune)).

1.2.3 Modèle logique

Le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et le Cadre de vérification axé sur les risques de l'initiative comportent un modèle logique. Ce Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/Cadre de vérification axé sur les risques précise les activités, les extrants ainsi que les résultats immédiats, intermédiaires et finaux attendus. Les résultats attendus pour l'initiative, lesquels sont présentés à l'annexe C, comprennent : le soutien des intervenants et de la collectivité à l'égard des zones protégées candidates et de la protection intérimaire (immédiat); la désignation d'emplacements importants sur le plan écologique et de la protection permanente (intermédiaire); la protection d'emplacements importants sur les plans culturels et écologiques, sans compromettre le développement des ressources (long terme).

1.3 Gestion de programme, principaux intervenants et bénéficiaires

1.3.1 Gestion de programme

La SZP-TNO suppose une collaboration entre les collectivités, les organismes autochtones régionaux, les gouvernements, les groupes environnementaux et les groupes de l'industrie. Elle est dirigée par un comité directeur multipartite, lequel guide et facilite le processus de mise en œuvre dans le but d'offrir une tribune pour la mise en commun d'information et de présenter des orientations stratégiques aux ministères fédéraux et territoriaux sur la mise en œuvre de la SZP-TNO, y compris le plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie. Comme il s'agit d'une initiative en milieu communautaire, les intervenants des collectivités et des régions jouent un rôle important à toutes les étapes du processus, y compris : la détermination des emplacements; l'élaboration de propositions pour d'éventuels organismes parrains; la participation aux groupes de travail sur les zones candidates ainsi qu'aux organes de gestion pour les zones établies.

La SZP-TNO bénéficie des services d'un administrateur délégué qui relève du Comité directeur et est guidé par celui-ci en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie, avec l'appui de l'équipe multipartite de la SZP-TNO. Le Comité directeur et l'administrateur délégué bénéficient du soutien du Secrétariat, assuré par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et AADNC.

Personnel et représentants du programme/SZP

- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (Industrie, Tourisme et Investissement; Environnement et Ressources naturelles)

- Gouvernement fédéral : AADNC/Environnement Canada (bureaux régionaux et administration centrale)

- Personnel du Secrétariat de la SZP/coordonnateurs communautaires

- Administrateur délégué, SZP

Comité directeur de la SZP-TNO

Le Comité directeur est composé de 14 organismes qui guident la mise en place de la SZP-TNO. Il prodigue des conseils stratégiques aux ministres territoriaux et fédéraux quant à la meilleure façon d'établir un réseau de zones protégées à l'échelle des T.N.-O. Voici les membres du Comité directeur :

Huit groupes et gouvernements autochtones

- Gouvernement de l'Akaitcho

- Premières Nations du Deh Cho

- Conseil tribal des Gwich'in

- Société régionale inuvialuite

- Alliance des Métis de North Slave

- Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest

- Secrétariat du Sahtu

- Gouvernement thicho

Deux groupes de l'industrie

- Association canadienne des producteurs pétroliers

- Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut

Deux organisations non gouvernementales de l'environnement

- Société pour la nature et les parcs du Canada, section des T.N.-O.

- Canards Illimités Canada

Gouvernements fédéral et territorial

- Gouvernement du Canada (AADNC et Environnement Canada)

- Gouvernement des T.N.-O.

Secrétariat de la SZP-TNO

Le personnel d'AADNC (administration centrale et région des T.N.-O.) est responsable de la coordination de la SZP-TNO, travaille en étroite collaboration avec ses homologues du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et a mis sur pied le Secrétariat de la SZP. Le Secrétariat est chargé de coordonner et de favoriser la coopération entre les collectivités, les organismes régionaux, les organismes responsables des revendications territoriales, les intervenants et les institutions gouvernementales. Il est également responsable de la surveillance et de la communication des progrès relativement aux engagements pris dans le cadre de la SZP et du plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie.

Administrateur délégué

La SZP-TNO dispose des services d'un administrateur délégué qui appuie le Secrétariat en supervisant la mise en œuvre de la SZP-TNO et du plan d'action quinquennal de la vallée du Mackenzie, ce qui comprend la coordination et la planification des activités, la préparation d'un plan de mise en œuvre annuel ainsi que la surveillance et la communication des progrès. Le tout se fait en étroite consultation avec les membres du Secrétariat et les approbations sont obtenues auprès du Comité directeur de la SZP-TNO. L'administrateur délégué relève du Comité directeur.

1.3.2 Principaux intervenants et bénéficiaires

Les ministères et organismes du gouvernement fédéral, les autres ordres de gouvernement ainsi que d'autres entités non fédérales, publiques ou privées, et diverses organisations et personnes ont un intérêt dans la SZP-TNO :

- les ministères fédéraux (AADNC, Environnement Canada, Agence Parcs Canada)

- le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

- les groupes et les collectivités autochtones

- l'industrie

- les organisations non gouvernementales de l'environnement

Intervenants (participant directement à la SZP-TNO ou participant à la protection des terres)

- Certaines collectivités du Nord représentées dans les études de cas sur lesquelles se penchent les groupes de travail sur les zones candidatesNote de bas de page 5

- Organismes de protection des terres de la vallée du Mackenzie (p. ex. l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie)

- Conseils de l'aménagement des territoires des Gwich'in et du Sahtu

- Organisations régionales

- Société régionale inuvialuite

- Conseil tribal des Gwich'in

- Secrétariat du Sahtu

- Premières Nations du Deh Cho

- Gouvernement tłįcho

- Gouvernement de l'Akaitcho

- Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest

- Alliance des Métis de North Slave

- Représentants de l'industrie membres du Comité directeur de la SZP-TNO ou groupes de travail sur les zones candidates

- Association canadienne des producteurs pétroliers

- Chambre des mines des T.N.-O.

- Association of Mackenzie Mountain Outfitters

- Brabant Lodge

- Deghanni Lake Lodge

- Enodah Wilderness Travel

- Hay River Hunters and Trappers Association

- Société des transports du Nord Limitée

- Norwal Northern Adventures

- Rabesca's Resources Tamerlane Ventures

- True North Safaris

- Représentants des organisations non gouvernementales de l'environnement au sein du Comité directeur de la SZP-TNOou du groupe de travail sur les zones candidates

- Canards Illimités Canada

- Fonds mondial pour la nature

- Société pour la nature et les parcs du Canada, section des T.N.-O.

- Conservation de la nature Canada

- Autres organismes parrains

Bénéficiaires

La mise en œuvre de la SZP-TNO favorise l'équilibre entre la préservation des terres et le développement des ressources, et une fois terminée, elle devrait profiter à plusieurs groupes des T.N.-O. et d'ailleurs. Par exemple, la protection des sites traditionnels et des espèces sauvages aidera à préserver la culture des Premières Nations. Les avantages écologiques des zones protégées devraient aussi permettre de s'assurer que les zones pourront continuer de fournir aux Premières Nations et aux habitants du Nord de la nourriture, de l'eau douce et d'autres biens et services écologiques. De plus, les industries fondées sur les ressources naturelles bénéficieront d'une plus grande clarté concernant les terres réservées à l'exploitation des ressources. Une augmentation de l'exploitation des ressources engendrera à son tour des retombées favorables pour les Premières Nations, qui percevront des redevances, et dans l'ensemble pour les résidants du Nord, en termes d'emploi et de développement économique. De façon générale, tous les Canadiens tireront parti de la protection des diverses écorégions canadiennes.

1.4 Ressources du programme

Contributions pour promouvoir l'utilisation sécuritaire, le développement, la conservation et la protection des ressources naturelles du Nord (Autorisation de financement 334) : il s'agit de l'autorisation de financement qui a permis d'appuyer la mise en œuvre de la contribution d'AADNC à la SZP-TNO.

Afin qu'ils puissent respecter les engagements pris dans le cadre de l'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest, AADNC, Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada ont eu accès à 25 millions de dollars de 2008-2009 à 2012-2013. Les dépenses de programme prévues pour chacun des trois ministères s'élèvent à 8,4 millions de dollars sur cinq ans (environ 1,7 M$ par année). Le tableau 1 ci-dessous illustre le fait que le financement est réparti de manière relativement égale pour toute la période de financement de cinq ans (période couverte par l'évaluation). Il est à noter qu'Environnement Canada recevra un financement continu considérablement accru pour mener à bien notamment ses activités continues de sensibilisation, d'administration et de surveillance des réserves de la faune.

| Dépenses – En milliers de dollars |

2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | Total sur 5 ans |

Permanent |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Environnement Canada | 1 310 | 1 370 | 2 230 | 1 830 | 1 780 | 8 520 | 2 900 |

| Affaires indiennes et du Nord Canada | 1 130 | 1 982 | 2 150 | 1 950 | 1 210 | 8 422 | 350 |

| Agence Parcs Canada | 1 894 | 2 056 | 1 905 | 1 189 | 1 014 | 8 058 | 750 |

| Total | 4 334 | 5 408 | 6 285 | 4 969 | 4 004 | 25 000 | 4 000 |

Le tableau suivant présente en détail les dépenses prévues des trois partenaires fédéraux des T.N.-O. au cours de la période de financement de cinq ans.

| AANDC | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | Total sur 5 ans |

Permanent |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total – Salaires (y compris le fonctionnement et entretien) | 898 934 | 1 682 849 | 1 850 849 | 1 633 349 | 964 849 | 7 030 830 | 305 630 |

| Total – Subventions et contributions | 187 500 | 232 500 | 232 500 | 250 000 | 178 500 | 1 081 000 | 15 000 |

| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 43 566 | 66 651 | 66 651 | 66 651 | 66 651 | 310 170 | 29 370 |

| Total global – AADNC | 1 130 000 | 1 982 000 | 2 150 000 | 1 950 000 | 1 210 000 | 8 422 000 | 350 000 |

| Environnement Canada | |||||||

| Total – Salaire total (y compris le fonctionnement et entretien) | 1 196 062 | 1 240 858 | 2 121 246 | 1 722 932 | 1 673 141 | 7 954 271 | 2 740 380 |

| Dépenses totales en capitaux | 45 000 | 60 000 | 105 000 | ||||

| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 68 908 | 69 142 | 108 754 | 107 068 | 106 857 | 460 729 | 159 62 |

| Total global – Environnement Canada | 1 310 000 | 1 370 000 | 2 230 000 | 1 830 000 | 1 780 000 | 8 520 000 | 2 900 000 |

| Agence Parcs Canada | |||||||

| Total – Salaire total (y compris le fonctionnement et entretien) | 1 340 610 | 1 443 860 | 1 634 110 | 831 500 | 806 500 | 6 056 580 | 696 786 |

| Dépenses totales en capitaux | 390 000 | 398 750 | 107 500 | 357 500 | 207 500 | 1 461 250 | 53 214 |

| Total – Subventions et contributions | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 500 000 | |||

| Locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 13 390 | 13 390 | 13 390 | 40 170 | |||

| Total global – Agence Parcs Canada | 1 894 000 | 2 056 000 | 1 905 000 | 1 189 000 | 1 014 000 | 8 058 000 | 750 000 |

| Total des nouveaux fonds (tous les ministères) | 4 334 000 | 5 408 000 | 6 285 000 | 4 969 000 | 4 004 000 | 25 000,000 | 4 000 000 |

2. Méthodologie de l'évaluation

2.1 Portée et calendrier de l'évaluation

La portée de l'évaluation couvre les exercices financiers 2008-2009 à 2011-2012 et est centrée sur les activités, les rôles et les responsabilités du gouvernement ainsi que sur l'atteinte des résultats relativement à cette initiative. Le financement global est de 25 millions de dollars sur cinq ans (AADNC reçoit 8,4 millions de dollars pour cette même période). L'évaluation tient également compte de la nature horizontale, interministérielle/organisme de l'initiative. L'évaluation ne porte pas sur la création de parcs territoriaux et les activités liées à la faune qui sont en cours dans le cadre de la SZP générale. Le cadre de référence a été approuvé par le Comité de l'évaluation, de la mesure du rendement et de l'examen d'AADNC en novembre 2011, et des travaux sur le terrain ont été réalisés en octobre 2012.

2.1.1 Objectifs de l'évaluation

L'objectif principal est d'évaluer le rendement et la pertinence de la Stratégie conformément à la Politique sur l'évaluation du Conseil du Trésor (2009).

2.2 Problèmes et questions connexes à l'évaluation

L'évaluation de la SZP-TNO aborde les questions d'évaluation fondamentales suivantes :

Pertinence :

Point 1 : Besoin continu du programme;

Point 2 : Conformité aux priorités du gouvernement;

Point 3 : Harmonisation avec les rôles et responsabilités du gouvernement fédéral.

Rendement (efficacité, efficience et économie)

Point 4 : Réalisation des résultats escomptés (efficacité);

Point 5 : Démonstration d'efficience et d'économie.

L'évaluation tient aussi compte de la conception et de l'exécution ainsi que des solutions de rechange, des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La conception et l'exécution sont centrées sur la mesure dans laquelle la conception du programme a contribué à l'atteinte des résultats attendus.

Questions d'évaluation

Une série de questions d'évaluation, accompagnée d'indicateurs connexes et de sources de données, a été élaborée (voir la grille d'évaluation à l'annexe B). D'autres questions ont également été rédigées. Les dix questions contenues dans le cadre d'évaluation ont été rigoureusement posées et, ensemble, ont permis d'examiner les cinq questions d'évaluation fondamentales susmentionnées.

Phase 1 – Évaluation préalable

La démarche et la méthodologie d'évaluation étaient étayées par les résultats d'une évaluation préalable, laquelle comprenait une étude des données et de la disponibilité, ainsi que par la tenue de consultations avec des intervenants des ministères et organismes fédéraux. Ensuite, un rapport de méthodologie a été produit, lequel fait état des orientations générales (p. ex. les rôles et responsabilités des ministères participants) de la deuxième phase de l'évaluation (l'exécution de l'étude d'évaluation).

Approche collaborative

L'évaluation préalable a démontré que l'initiative supposait la participation d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada, mais que seuls AADNC et Environnement Canada s'appuyaient sur le Comité directeur de la SZP-TNO et le Secrétariat pour la coordination et la production de rapports. Le rôle de l'Agence Parcs Canada dans l'exécution/la mise en œuvre de l'initiative est très différent, car l'Agence utilise ses propres processus (qui datent d'avant l'évaluation) et, par conséquent, sa participation à l'évaluation était plus limitée. Ainsi, une évaluation horizontale avec la participation d'Environnement Canada a été jugée comme étant la démarche la plus efficace, la DGEMRE jouant le rôle de chef de l'évaluation. L'Agence Parcs Canada a été mise au courant de tous les faits nouveaux et les occasions d'échange d'information entre les ministères étaient bien accueillies.

Mesure du rendement

L'Initiative de promotion des intérêts liés à la conservation dans les Territoires du Nord-Ouest dispose d'un Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats et d'un Cadre de vérification axé sur les risques pour l'établissement des zones protégées fédérales dans les T.N.-O. Ces cadres ont été élaborés en mai 2008.

Phase 2 – Étude d'évaluation

Après la phase 1, l'équipe d'évaluation a peaufiné son plan de travail afin qu'il reflète les résultats de l'évaluation préalable. Les évaluateurs ont amorcé les travaux suivants :

- Élaboration d'un questionnaire détaillé avec la participation des membres du groupe de travail d'évaluation au besoin (p. ex. études de cas); ces questionnaires ont été transmis à l'avance aux participants aux entrevues, accompagnés d'une lettre de présentation de la DGEMRE leur demandant leur consentement à être interrogés.

- Planification et tenue des entrevues avec les représentants d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada par téléphone ou en personne, dans la langue officielle choisie par la personne interrogée.

- Analyse de l'information recueillie pendant la phase 1; la phase 2 comprenait l'expression de l'importance des résultats, les conclusions et la formulation de recommandations relatives aux questions d'évaluation.

- Production d'un rapport d'évaluation provisoire et mise en commun avec Environnement Canada et l'Agence Parcs Canada (divisions de l'évaluation) ainsi qu'avec les représentants des programmes d'AADNC et d'Environnement Canada aux fins de commentaires.

- Examen du rapport provisoire en regard des commentaires reçus d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada (divisions de l'évaluation) et des représentants des programmes d'AADNC.

- Examen par les pairs de l'ébauche de rapport final, effectué par les évaluateurs de la DGEMRE.

- Production d'un rapport final.

Évaluation – Sources de données

Les résultats et les conclusions de l'évaluation sont fondés sur l'analyse et la validation des multiples éléments d'information suivants :

Analyse documentaire

L'objet de l'analyse documentaire était d'explorer les principales questions liées à la pertinence et au rendement de la Stratégie ainsi qu'aux leçons apprises, aux pratiques exemplaires et aux solutions de rechange. Au total, 28 sources secondaires ont été revues, y compris, sans toutefois s'y limiter, des articles spécialisés ainsi que des rapports et des publications du gouvernement.

Les représentants du programme ont relevé et fourni à l'équipe d'évaluation des documents aux fins d'examen et ont proposé de la documentation provenant de sources internationales qui pourraient s'ajouter à l'information générale pertinente. L'examen de la documentation nationale et internationale a permis d'étayer les pratiques exemplaires et d'évaluer la question de l'efficience et de l'économie. L'information a été systématiquement extraite de la documentation au moyen d'un modèle d'examen élaboré par les évaluateurs de la DGEMRE.

Examen de documents et de dossiers

Cette collecte de données avait pour but d'acquérir une solide compréhension de la SZP-TNO en vue d'aborder d'autres questions (p. ex. réussite, conception et exécution du programme). Les évaluateurs de la DGEMRE, en collaboration avec Goss Gilroy Inc., ont relevé et examiné les documents et les dossiers pertinents pendant la phase d'évaluation préalable, et ils les ont complétés pendant la phase de collecte de données. La documentation clé relative à la SZP-TNO qui a été examinée comprenait les rapports de réalisation de la SZP-TNO, les propositions, les rapports de comité, les cadres de travail, les lignes directrices, les rapports annuels, le mandat du Comité directeur et les plans stratégiques. Au total, 27 documents et dossiers ont été examinés. L'analyse de ces documents a porté sur les produits et les publications de la SZP-TNO, les partenaires, les conférences et les présentations animées par la SZP-TNO, etc.

Les documents et les dossiers examinés ont fourni de l'information générale aux évaluateurs, avant qu'ils amorcent leur travail sur le terrain, et les ont aidés à tirer des conclusions et à formuler des recommandations de manière éclairée. L'information a été systématiquement extraite de chaque document et dossier, au moyen d'un modèle d'examen élaboré par les évaluateurs de la DGEMRE.

Entrevues auprès d'informateurs clés

Les entrevues auprès d'informateurs clés ont aidé les chercheurs à mieux comprendre les perceptions et les opinions des gens qui ont joué un rôle important dans l'initiative de la SZP-TNO ou qui ont de l'expérience à cet égard. Les entrevues ont principalement été menées par des évaluateurs de la DGEMRE. Toutefois, les évaluateurs de la DGEMRE ont aidé à la tenue des entrevues auprès des dirigeants et du personnel de programme d'Environnement Canada, lesquelles étaient menées par le personnel de la Division de l'évaluation d'Environnement Canada. Des 45 informateurs clés figurant dans la première liste, 29 étaient disponibles pour des entrevues (menées entre juillet et novembre 2012).

Les entrevues ont été réalisées en personne, sauf si les participants n'étaient pas disponibles; dans ces cas particuliers, les entrevues ont eu lieu par téléphone. Les questionnaires d'entrevue ont été envoyés par courriel ou par télécopieur aux informateurs, avant l'entrevue. Lorsqu'il n'était pas possible de joindre les informateurs clés une première fois pour fixer un rendez-vous pour une entrevue, dix autres tentatives au maximum étaient faites, par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Parmi les informateurs clés, il y avait des représentants de :

- AADNC (n=6)

- Environnement Canada (n=6)

- Agence Parcs Canada (n=2)

- Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (n=7)

- Comité directeur de la SZP-TNO (n=6)

- Organisations non gouvernementale de l'environnement (n=2)

*La liste ci-dessus n'inclut pas les représentants des Premières Nations (n=11) qui ont été interrogés dans le cadre des études de cas (voir ci-dessous); de plus, les représentants de l'industrie (n=2) ont été interrogés en tant que représentants du Comité directeur de la SZP-TNO.

Analyse

Après les entrevues, les données ont été stockées dans des fichiers MS Word individuels. La répétition d'un thème a été quantifiée, le cas échéant. L'information a été saisie de manière systématique, conformément à la grille d'évaluation et les thèmes générés ont été mis en commun par les évaluateurs. Cette façon de faire a permis d'assurer la précision des intervieweurs en ce qui concerne l'information recueillie.

Études de cas

L'objectif des études de cas était d'offrir un apport direct externe aux questions d'évaluation. Les résultats ont facilité l'interprétation et la validation des constatations et ont fourni une perspective externe sur le rapport d'évaluation. Du 22 au 26 octobre 2012, les évaluateurs d'AADNC se sont rendus dans l'une des collectivités visées par la SZP-TNO et une autre entrevue d'étude de cas a été réalisée par téléconférence le 29 octobre 2012. Le protocole de visite pour les études de cas a été utilisé pour orienter la collecte de données au sein de ces collectivités autochtones. Deux évaluateurs d'AADNC ont effectué la visite.

La sélection des études de cas se fondait sur des critères comme : la couverture géographique; des considérations budgétaires et les bénéficiaires liés aux projets. Goss Gilroy Inc. et la DGEMRE ont préparé un profil contextuel pour les études de cas, en fonction des dossiers de projet (rapports annuels, propositions) et d'autres renseignements tirés du Web. La DGEMRE (avec l'aide des agents régionaux d'AADNC) a ensuite élaboré les questions des études de cas. Les constatations préliminaires sur la conception, la mise en œuvre, les résultats, les répercussions, les leçons apprises et les défis proviennent de ces dossiers de projet. Les résultats des entrevues menées lors des visites ont étayé la description des contextes de projet ainsi que toutes les questions d'évaluation. Deux études de cas ont été réalisées, pour un total de 11 personnes interrogées.

Considérations, forces et limites

Forces

- Éléments d'information multiples

Le recours à plusieurs éléments d'information a permis de compenser la faiblesse de certaines sources d'information, par exemple, lorsque les participants refusaient de faire l'entrevue ou ne se présentaient pas. - Coordination de l'évaluation avec l'Agence Parcs Canada

Dans la mesure du possible, une partie de la collecte de données pour cette évaluation s'est faite parallèlement à l'évaluation qu'a faite l'Agence Parcs Canada de la sous-activité « création et expansion de parcs nationaux » de Parcs Canada, qui sera présentée à la réunion du comité d'évaluation de l'Agence Parcs Canada au début de 2013. L'évaluation de l'Agence Parcs Canada comprend une étude de cas sur la proposition de parc Thaidene Nene. Bien que ces deux évaluations demeurent distinctes, cette coordination a permis de réaliser des économies et de faciliter la mise en commun d'information entre les deux études.

Limites

- Disponibilité des informateurs clés interrogés

Parmi un total de 45 informateurs clés potentiels, la moitié ont refusé de participer ou n'ont simplement pas répondu à l'invitation.

Atténuation : Suivi auprès des participants aux entrevues et réalisation de certaines entrevues par téléphone. Toutefois, les intervieweurs disposaient de peu de temps pour chercher à obtenir des réponses plus approfondies et ce manque de temps les a aussi empêchés de remarquer des indices non verbaux. Un suivi a été fait auprès des individus afin d'obtenir des précisions; l'étude s'appuyait aussi sur la validation des données.

2.3 Rôles, responsabilités et assurance de la qualité

Afin d'assurer la qualité de ses évaluations (p. ex. préparation de produits d'évaluation fiables, utiles et acceptables), la DGEMRE emploie une combinaison d'outils de contrôle de la qualité, comme des groupes de travail et l'évaluation par les pairs.

Groupe de travail d'évaluation

Un groupe de travail d'évaluation, auquel participent des représentants des secteurs de programme d'Environnement Canada, de l'Agence Parcs Canada et d'AADNC, a été formé afin d'offrir des connaissances et une expertise concernant la SZP-TNO. Le mandat du groupe de travail était de prodiguer des conseils de manière continue à l'équipe d'évaluation (p. ex. rapport de méthodologie, proposition de sources de données et d'intervenants clés, commentaires sur les constatations d'évaluation, etc.).

Examen interne par les pairs

Les évaluateurs de la DGEMRE qui ne participent pas directement au projet d'évaluation ont mené des examens internes par les pairs (p. ex. vérification de la mesure dans laquelle les rapports finaux respectent le cadre de référence de l'évaluation et les rapports de méthodologie). Le travail des examinateurs est orienté par les guides d'examen par les pairs de la DGEMRE. Ces guides comprennent des questions, qui tiennent compte des normes du Conseil du Trésor relatives à la qualité des évaluations et de ses lignes directrices pour les rapports finaux.

3. Constatations de l'évaluation - Pertinence

L'évaluation a permis d'examiner le besoin continu de la SZP-TNO et la mesure dans laquelle cette stratégie est en harmonie avec les priorités actuelles d'AADNC et du gouvernement fédéral, ainsi qu'avec les rôles et responsabilités de ce dernier.

D'après les conclusions de l'évaluation, la nécessité de maintenir en place la SZP-TNO est claire, particulièrement en ce qui concerne le réseau de zones protégées dans les T.N.-O. La Stratégie est harmonisée avec les priorités et les objectifs stratégiques actuels du gouvernement du Canada, d'AADNC et d'Environnement Canada, y compris la Stratégie pour le Nord du gouvernement du Canada. L'initiative s'aligne également sur les responsabilités d'AADNC en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, laquelle favorise l'approfondissement des connaissances du Nord canadien, ainsi que ses activités de développement. En outre, le rôle du gouvernement fédéral dans la SZP-TNO est pertinent et étroitement lié à ses priorités et objectifs stratégiques, dans le respect des engagements nationaux et internationaux. Les activités de la SZP-TNO viennent de plus compléter la planification de l'aménagement du territoire régional des T.N.-O. et ne recoupent pas d'autres activités semblables réalisées dans les T.N.-O. ou offertes par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.1 Besoin continu

3.1.1 Est-il nécessaire d'instaurer un réseau de zones protégées dans les Territoires du Nord-Ouest?

Constatation : Un réseau de zones protégées pour les espèces sauvages et de parcs naturels est requis dans les T.N.-O. Cela est en grande partie imputable a) à un intérêt accru et la multiplication des activités sur le plan du développement économique et des ressources dans les T.N.-O. de même que les répercussions subséquentes sur les Premières Nations, la faune et l'habitat; b) à la complémentarité relativement à la planification régionale de l'aménagement du territoire.

Les T.N.-O., où se trouvent certains des stocks de ressources les plus riches et les plus diversifiés du Canada, ont suscité au cours des dernières années un intérêt accru pour le développement des ressources et l'activité économique, particulièrement dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'exploitation pétrolière et gazière. Par exemple, les dépenses annuelles pour l'exploration pétrolière et gazière seulement ont plus que doublé, passant de 130 millions de dollars en 1999 à 325 millions de dollars en 2008, alors que les dépenses en capital destinées à l'extraction minière, pétrolière et gazière ont pour leur part triplé pendant cette même période, passant de 264 millions de dollars à 789 millions de dollarsNote de bas de page 6. La construction proposée du pipeline de la vallée du Mackenzie, qui s'étendrait d'Inuvik jusqu'à la frontière nord-ouest de l'Alberta, pourrait générer des revenus de 2,2 milliards de dollars par annéeNote de bas de page 7, mais présente d'importants risques pour l'environnementNote de bas de page 8. Parallèlement, les T.N.-O. abritent également des écosystèmes, une flore et une faune uniques ainsi que de nombreuses espèces en péril, y compris le caribou de Peary, la grue blanche, l'ours polaire et le carcajou, lesquels sont tous très sensibles aux changements environnementauxNote de bas de page 9.

Les entrevues auprès des informateurs clés, les études de cas, l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers révèlent que l'augmentation du nombre d'activités de développement et des pressions exercées présente non seulement une véritable menace pour la durabilité future de la biodiversité des T.N.-O., mais aussi pour la préservation de la culture, des traditions et de l'histoire des Premières Nations. Par exemple, les participants aux études de cas ont soulevé la question des paysages modifiés par l'activité humaine ainsi que la diminution des populations animales et son impact sur l'environnement et la culture autochtone, tandis que l'analyse documentaire et l'examen des documents et dossiers indiquent une fragmentation effrénée des terresNote de bas de page 10 et des effets néfastes connexes sur l'habitat des plantes et des animaux. L'une des attentes de la SZP-TNO consiste à préserver l'environnement et la culture, les traditions et l'histoire des Autochtones, tout en répondant aux besoins des collectivités, de l'ensemble des Canadiens et des générations futures. Par exemple, il est prévu que la protection permanente à Saoyú-?ehdacho entraînera « [traduction] des répercussions importantes et positives pour les Sahtugot'ine, grâce à la protection des ressources culturelles, traditionnelles et éducationnellesNote de bas de page 11 ». Cela comprend la préservation et le transfert des connaissances traditionnellesNote de bas de page 12 et la préservation d'un « [traduction] rare paysage culturelNote de bas de page 13».

Les plus grandes préoccupations exprimées par les participants des Premières Nations aux entrevues et aux études de cas étaient la croissance continue et prévue du développement économique et des ressources dans les T.N.-O. ainsi que les répercussions négatives qu'elle pourrait avoir sur les modes de vie autochtones, y compris sur les activités sociales, culturelles et économiques d'importance capitale que bon nombre d'entre eux continuent de pratiquer (p. ex. la chasse, la cueillette et les pratiques médicinales). Les participants aux études de cas ont indiqué que leurs collectivités avaient déjà observé un grand nombre de ces répercussions, mais aucun n'a fourni d'exemple précis. Vu le contexte général de la Stratégie, il semble nécessaire, selon l'évaluation, d'assurer une mesure de protection environnementale ainsi qu'un écosystème durable, surtout que 51 % de la population du territoire est autochtoneNote de bas de page 14; autrement, les peuples autochtones pourraient perdre leur lien avec la terre.

Recoupement

La question du besoin continu en soulève une autre, celle du recoupement. L'évaluation a révélé que la SZP-TNO ne recoupe aucune autre mesure de protection dans les T.N.-O. La Stratégie n'est semblable qu'aux plans d'aménagement du territoire régionaux, dans la mesure où ils établissent tous deux des conditions pour contrôler l'utilisation des terres, mais ils sont différents concernant trois points particuliers :

- Durée de la protection – la planification de l'aménagement du territoire offre généralement une protection à court terme, souvent pour une période de cinq ans, après quoi le scénario de protection peut être revu et éventuellement renouvelé; la désignation de zone protégée peut offrir quant à elle une protection à long terme.

- Type de protection – la planification de l'aménagement du territoire offre une protection plus souple; les réserves nationales de faune, les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux offrent par ailleurs une protection moins souple. En vertu des lois s'appliquant à la protection à long terme, il est difficile de modifier des éléments comme les frontières ou le type d'activité permis.

- Nature complémentaire de la relation entre la SZP-TNO et la planification de l'aménagement du territoire – La SZP-TNO repère et recueille un large éventail de renseignements au sujet de zones particulières de terres destinées à la protection. La planification de l'aménagement du territoire utilise les renseignements obtenus dans le cadre de la démarche de la SZP-TNO pour faire avancer une zone dans le processus, et inversement.

Il est à noter que, bien que la planification de l'aménagement du territoire puisse être exigée dans les régions/zones en vertu d'un accord sur les revendications territoriales, la SZP-TNO offre aux collectivités n'ayant pas de revendication territoriale globale, l'occasion d'établir aussi des objectifs de conservation et de gestion des ressources. La différence a été particulièrement remarquée par les participants aux études de cas; les collectivités ne détenant pas d'accord sur les revendications territoriales globales n'auraient autrement aucun autre outil pour mener à bien les efforts de conservation envisagés. Par conséquent, l'évaluation a révélé que la SZP-TNO comble un important écart que la planification de l'aménagement du territoire régionale laisse vide, c'est-à-dire l'établissement de zones protégées dans les cas où les revendications territoriales ne sont pas réglées. Dans les régions visées par un règlement, la SZP-TNO et les plans d'aménagement du territoire régionaux constituent des processus complémentaires.

Tous les éléments d'information démontrent que les besoins suivants existent : un développement économique durable; un réseau de zones protégées pour les espèces sauvages et de parcs naturels dans les T.N.-O. (la notion de parc naturel est présentée plus en détail au point 3.2.1); la protection d'emplacements importants sur les plans écologique et culturel dans les T.N.-O., puisque la Stratégie peut être appliquée dans les régions où les revendications territoriales ne sont pas réglées, comblant ainsi l'écart laissé par les plans d'aménagement du territoire régionaux.

3.2 Conformité aux priorités du gouvernement

3.2.1 La SZP-TNO est-elle en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral?

Constatation : La Stratégie est harmonisée avec les priorités du gouvernement du Canada ainsi qu'avec celles d'AADNC, d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada.